誤読が生まれる原型をつくりたい ー 地域文化商社が目指す対話のかたち

「話し合い」や「対話」というと、私たちはどうしても人と人が向き合って言葉を交わす場面を思い浮かべがちです。しかし、資本主義の世の中では人と人の間に「モノ」や「コト」を介したコミュニケーションも多く、それらも広い意味での対話と呼べるかもしれません。そこには一体、どのような話し合いの風景が広がっているのでしょう。

今回は、福岡県南部を拠点に地域文化商社として事業を展開する株式会社うなぎの寝床の代表を務める白水高広さんにお話を伺いました。地域の歴史や土地性を紐解き、商品の流通と人の交流を生み出すことで、地域の文化・風景を未来につなぐーそんな地域文化商社にとっての対話とは。対話の中から見えてきたのは、一元的かつ短期的に物事を決める話し合いとは一線を画する何かでした。

白水 高広(しらみず たかひろ)

株式会社うなぎの寝床 代表取締役

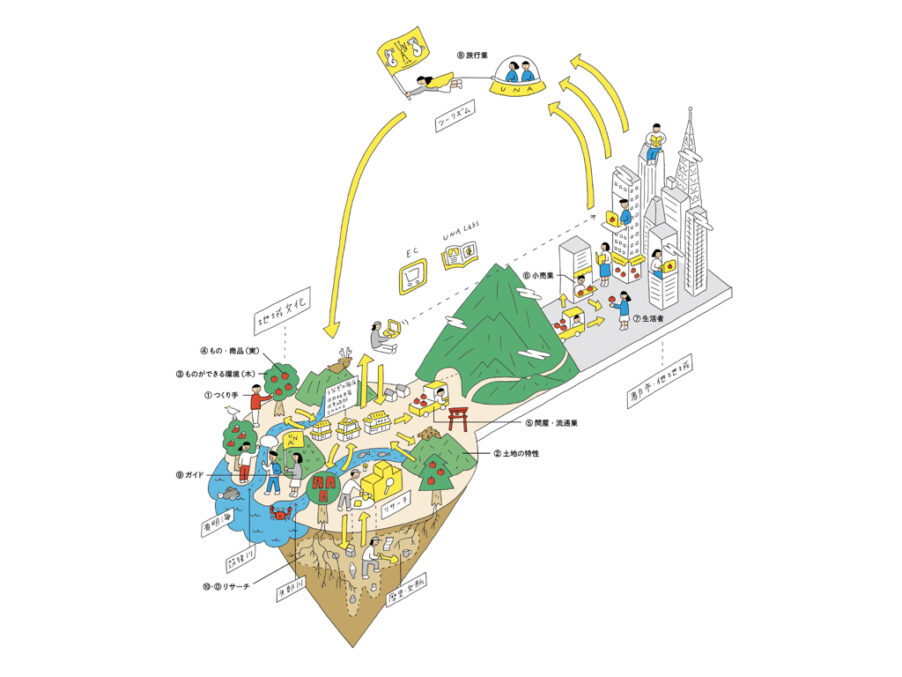

1985年佐賀県小城市生まれ、大分大学工学部福祉環境工学科建築コース卒業。2009年8月厚生労働省の雇用創出事業「九州ちくご元気計画」に関わり2年半プロジェクトの主任推進員として動く。同事業は2011年グッドデザイン賞商工会議所会頭賞を受賞。その後2012年7月にアンテナショップうなぎの寝床を立ち上げるとともに、現在まで地域文化商社として活動を続ける。地域文脈のリサーチから、メーカーとしての商品開発、問屋業・小売業を横断して連動させながら、地域の方々がやれなさそうな領域を事業化していく。2019年7月に株式会社UNAラボラトリーズ を設立、旅行業2種を取得して出版・ツーリズム・宿などの事業を展開予定。

商業と博物館の間を埋める「地域文化商社」

――今日は、福岡県南部の筑後地域で展開されている「うなぎの寝床」の事業を切り口に「よい話し合い」のヒントをお伺いできればと思っています。まずは、白水さんが事業を立ち上げた経緯から教えていただけますか。

白水:僕は佐賀県の出身で、大学時代は建築を学んでいました。当時は安藤忠雄さんのコンクリート打ちっぱなしが全盛の時代で、オープン・エーの馬場正尊さんなどが「リノベーション」を言い始めた時期でもありました。僕は建築家を志していましたが、もう住宅もマンションもたくさんあるし、新たに建てる必要はないんじゃないか?みたいな議論を、後に「うなぎの寝床」を一緒に立ち上げる春口丞悟と話すことが多かったんです。建築系の学生はだいたい設計事務所やコンサル会社などに就職するんですが、結局どれも新しくつくることばかりで違和感がありました。

大学卒業後はフラフラとコンペに出たり、地域のものをデザインする活動などをしていたら、厚生労働省の「九州ちくご元気計画」の事業に誘っていただいて。これは平たく言えば、筑後地域を活性化して雇用創出を目指す事業で、地域の人たちの悩みを聞いてブランディングしたり、建築家や料理研究家、デザイナーなどの専門家と地域の人たちをマッチングして問題を解決する――みたいなことを2年半ほどしていたんです。その時に、地域には魅力的な人たちがたくさんいることに気づき、僕らは担い手にはなれないけれど、その人たちのことを伝える活動ならできるんじゃないかと思い立ち、2012年に筑後地域の商品を集めたアンテナショップ「うなぎの寝床」を始めたというのが最初の経緯です。

だから、僕自身としては、今から何かを新しく生み出すということにはそれほど意味がないと思っていて、建築のリノベーション的な考えの延長線上で、今ある資源をどう使うかという考え方を今も一貫して持っています。

――「うなぎの寝床」は八女(やめ)を拠点に、さまざまな地域の“いいもの”を販売する一方で、もんぺのメーカーでもあり、動画やWebの制作も手がけるなど活動は多岐に渡っています。白水さんはその業態を「地域文化商社」と名乗られていますよね。

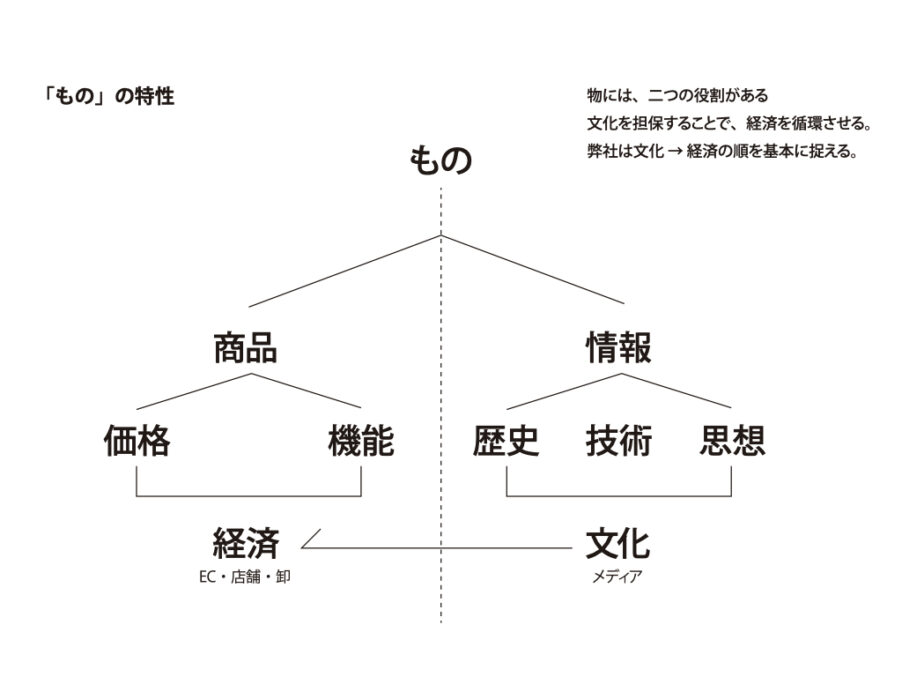

白水:僕らは地域の文化を「その土地の文脈が可視化されたもの」という捉え方をしていて、その文脈や背景を知ってもらうためのコミュニケーションのきっかけとして「もの(商品)」があると考えています。例えば、僕らが活動している八女は筑後地域の真ん中あたりに位置しますが、福岡と大分の県境にある日田というところでは林業が盛んで、ここで木を切って筏(いかだ)を作って筑後川という一級河川を流して、河口の大川というところで木工や船大工が育つことで大川家具という家具の産地ができていたり、この船大工の技術と八女で採れた漆が結びついて仏壇が作られたりしています。また、八女近辺の和紙の産地と竹の群生地が関わり合って提灯の技術が発達していたり、9万年前に阿蘇山が爆発して堆積した凝灰岩が削りやすいために石灯籠も作られています。そういう土地の文脈からものづくりや食などがいろいろ生まれているので、その文脈を伝えたいというのが僕らの中心的な考え方です。今は筑後地域のものだけでなく、日本全国の200件ぐらいの作り手の商品を扱っていますが、商品を売っているという感覚はあまりなくて、各地域がどのような歴史や技術を持っていて、どういった精神性でやっているのかという文脈を掘り下げて伝えながら、いかに経済を回せるかということに取り組んでいます。

あとは、あまり表に見えない部分として、ジャパンブランドという経産省の事業のお手伝いで、海外に日本のものを売り出していく事業や佐賀県の伝統工芸品のPR事業、八女福島仏壇の商品開発などさまざまな活動もしていて、そういうものをすべて包含して「地域文化商社」と言っています。それと、「うなぎの寝床」はものづくりを通した地域文化の伝達が中心ですが、体験を通した地域文化の伝達を実践するため、2019年にシンクタンクの「RE:PUBRIC」と共同で「UNAラボラトリーズ」という会社をつくり、そこでトラベル雑誌の出版やツーリズムの企画、宿(Craft Inn 手 [té])の運営なども始めています。

――あくまでも地域文化の文脈を伝えることがメインで、その文脈が体現化されたものが商品であるという解釈は面白いですね。まさに今回、白水さんにお伺いしたかったのは、その「もの」の部分なんです。というのも「話し合い」について考え始めると、人と人が円滑に話を進める方法論などに視点がいきがちだと思っていて。でも、「うなぎの寝床」の事業のようにいったん具体的な「もの」を介することで、言語とは違ったコミュニケーションの可能性があるのではないかと感じているんです。

白水:そういう意味で言うと、僕らは売り買いが発生することが最大のコミュニケーションだと思っていて、売上げはコミュニケーションの総量、つまりは地域文化が伝わった総量であると考えています。これはよく話すことですが、地域文化のことを伝えるだけなら、別に博物館でいいんですね。でも博物館は歴史とか文脈に興味ある人しか行かないので、コミュニケーションの総量が相当に減ってしまう。だけど、そこに価格が付いていると、より多くの人が興味を持って見てくれるようになるんです。例えば、縄文時代の火焔型土器が博物館にあったら、「わー、火焔土器だ」って感じですけど、そこに500万円の値が付いていたら、「わー、これは俺には買えねえなぁ」と自分の生活の延長線上に文化を捉えてくれる。僕はこれを「なんでも鑑定団理論」と呼んでいますが、テレビ番組の「なんでも鑑定団」は「もの」に値段が付けられるから、歴史や文化に興味がなくてもより多くの人が観てくれる。僕らが最初からお店という形態をとったのも、今の地域文化を博物館的に収集をしつつ、そこに値段という機能をつけることで、より多くの人がアクセスしやすいようにしたかったんです。

今の資本主義では、「もの」の価値を機能と価格でしか捉えていないことが多く、逆に博物館は機能と価格を落として、文化でしか捉えていない。僕らはその両輪で解釈しながら、経済中心と文化中心の間を埋める形で事業を行うことで、地域が文化的にも経済的にも高いレベルにいけるんじゃないかと考えています。

「言い切らない」「作り込まない」ことで生まれる対話

――商品を販売する上では、買ってくれる人たちとのコミュニケーションもあれば、作り手とのコミュニケーションもあると思います。うなぎの寝床のホームページには「地域文化商社として対話を生みたい」とありますが、ここで「対話」という言葉を選ばれているのは、どういう思いがあったんでしょうか?

白水:まず、僕らが何かを一方的に決めるというニュアンスはなくしたいということです。例えば、「素晴らしい地域文化をみんなで作っていきましょう」とか「日本の伝統工芸を救いましょう」と明確に言うこともできるわけです。実際にそういうマインドで、強いコンセプトを打ち出して地域や作り手側を引っ張っていかれている会社もありますよね。それはそれで大変重要な役割を果たされていると思うのですが、僕らはどちらかというと、地域や作り手が言葉にできていないものをリサーチしたり、会話の中から汲み取ることで、それを求めている人たちに翻訳することが役割だと捉えています。文化を残すか残さないかの判断は、地域や文化の担い手、あるいは商品を手にした500も含めていろんな人の視点で決めていくべきだと思っていますね。

――あくまでもボールを持っているのは地域側であって、「うなぎの寝床」は文化を残す残さないの判断をする立場ではないと。

白水:なにか一神教的な価値観でものごとを決めるのは、けっこう危ういなと思っていて。おそらく僕らも「地域文化をつくっていきましょう」と強いメッセージで言い切った方が熱狂する人も多くなるだろうし、短期的にはユーザーも増えると思うのですが、仮に僕らがいなくなったり、何かトラブルが起きたりした時に、その産地や産業、事業が一気にダメになってしまうようではいけないんです。それよりは、僕らはもう少し中・長期的に考えています。だから、事業においてもできるだけ一元的な考え方にならないような設計を意識していますし、僕自身も自分だけであまり決めすぎないように心掛けていますね。

あと、今のインターネットでは強い言葉で言い切る人が共感を呼ぶ時代ですが、僕らはできるだけ言い切らずに、「~と考えています」とか「~だと思う」みたいな感じで、見る人に判断を委ねるようにしていますね。できるだけいろんな解釈ができるような言葉を選ぶことで、見る人が自分で考えないと分からない状況をつくろうと意識しているつもりです。

――なるほど。実際に店舗にうかがったことがありますが、たしかに一般的なお店の陳列とは違う印象を受けました。商品は一定程度、整理・編集はされているんだけれど、どういう文脈で並んでいるのか、意図が簡単にはわからない。だからこそ商品をちゃんと見るので、滞在時間がすごく長くなってしまいました。

白水:長い人は、めっちゃ長いですね(笑)でも、なんかよく分からないなという人はサッと見て出ていく人もいますし、雑貨屋と思って入ってくる人もいれば、民芸店やお土産屋だと思っている人もいる。そこは入ってくる人次第で、どんな人にも門戸を開いてるというのが重要なんです。だから、僕らは「こう見られたい」みたいなものはあんまり作り込まないようにしています。

――いろんな人たちがそれぞれの視点で価値を見出せるような工夫が多くの人を惹きつけてい

るんですね。編集的介入をある一定のラインに留めることで、お客さんと商品のあいだにコミュニケーションを生んでいるとも言えそうです。

白水:価値観が一元的にならないような設計は常に心掛けています。例えば、焼物で言うと、土からろくろで作っている1個5000円のコップも置いていれば、マルヒロの波佐見焼のような量産型の1個1000〜1500円のものまで並列に置いています。波佐見焼は20~30代の女性が買いにくることが多いのですが、その横に土物のがっちりした物があることで、「わぁ、こんな焼物もあるんだ」と土物の奥深い世界を知ってもらえるし、逆に土物を見にきた50~60代の人が波佐見焼を見て、今の若い人たちの活動を知るみたいなこともできる。普通の商業的なお店だと、客層を世代や年収などでセグメントすることが多いですが、僕らは文化的には両方とも価値があると思っているので、できるだけ並列に見せて選択できるようにしている。ただ、その時に、値段が高いものについては、なぜ高いのかという理由も一次情報としてしっかり伝えるようにしています。

文化的にも経済的にも成立する「型」を発見する

――基本的なスタンスは地域の主体性に委ねるとのことですが、逆に「うなぎの寝床」の存在があることで、作り手の方にどのような影響が生まれているのかが気になります。

白水:作り手によって様々ですね。単純に僕らが商品を扱って淡々と文脈を伝えている作り手さんもいれば、ガッツリ協力して運命共同体的にやっているところもあります。例えば、もんぺの久留米絣(くるめかすり)の組合では産地のビジョンづくりまでお手伝いしたりしていますが、産地って叩き台をつくる人がなかなかいないので、僕はひたすら叩き台を持って行って、どう思いますか?と聞いて、いろんな人の意見が出たら、またそれをまとめて叩いて……みたいなことを繰り返しています。ただ、いずれにしろ僕らはすべてを買い取りでやっているので、最初のコミュニケーションは成立していて、商業的な信頼関係はそれなりにあると思います。そこから先は、相手に求められればやるし、求められなければやらないという感じでしょうか。

あと、僕らは八女以外の地域のものも扱っていて、各産地のものを見た上でそれぞれの文化価値もある程度わかっているので、「他の産地ではこういうやり方をしてましたよ」と言えば、それを参考にしてちょっとずつチャレンジしてくれる作り手さんもいたりするので、そういう意味での役割は少し担えているのかなと思います。

――もんぺは「うなぎの寝床」が現代に蘇らせた大ヒット商品で、1つの成功事例だと思いますが、この商品を積極的に推しだした理由は何だったんでしょうか。

白水:そもそもは「これは多くの人に伝わらないともったいない」と僕が主観的に思ったということなんですが、それは何かと言うと、「型」なんです。もんぺは地域の文脈も汲みながら機能的にも成立している優れた媒体だと思ったんです。というのも、もんぺは戦時中に空襲の時などに逃げやすいようにと政府が活動衣に指定して着物をもんぺに作り変えさせたところから始まり、その後、農作業着に転換していくのですが、久留米絣はそれをずっと作り続けた産地なんですね。そういった産地の特性や文脈も捉えつつ、機能性もあるということで、価格さえ見直せばいろんな解釈ができるフォーマットとして有効なコミュニケーションツールになると判断して、リスクを負って集中的に取り組んだんです。逆に言うと、伝統工芸品や産地は「型」がないから小ロット多品種になり、生産効率もどんどん悪くなって疲弊するんです。文化的にも経済的にも成立しうる「型」の発見が重要なんだと思います。

誤読が生まれる原型をつくりたい

――「うなぎの寝床」は現在、ツーリズムや宿などを展開する「UNAラボラトリーズ」と併せてスタッフが40~50人規模とのことですが、思想やミッションの共有など社内のコミュニケーションはどのようにされていますか。

白水:僕は主にマネジメント層と議論することが多いので、会社のミッションや仕事のやり方・考え方など社内の概念的なものについては、社内ブックや概念図的なものででまとめて伝えるようにしています。大枠の概念だけは共有して、それをどう解釈するかというのはある程度みんなに委ねて、これはどういうことですか?と聞かれたら、その都度、僕が答えるといった感じです。

――地域に対するスタンスと同様、社内でも主観的になりすぎず、相手に委ねるというのが白水さんのコミュニケーションスタイルなのですね。

白水:こちらが相手に依存するのも、依存されるのも不健全だと思っていて、それは社員に対しても共通していますね。だから、今回のテーマである「よい話し合い」についてもそれぞれが自分の背景や考えを持ち寄りながら意見交換するという状態が、良いコミュニケーションかなと思っています。自分の考えを持ち込まずに会社の方針を待つとか、誰かの考えや言葉をそのまま借りてきて会話するような状態が一番良くない気がします。

あとは「体感」でしょうか。僕は行動と思考が連続しないといけないと思っているタイプなので、概念だけの状態で話をするよりも、とりあえずやってみて体感を高めてから、もう一回話をするようなことが多いですね。そういう意味では、行動をアップデートするために対話を重ねているとも言えます。

それと、僕らもスタッフの人数が増えて、組織の縦割り化が進んできたので、あまり権限や役割を明確に分けすぎないようにはしています。権限や役割を曖昧にしていると、すごく会話が増えるんですよ。

例えば、最近、「うなぎBOOKS」という本屋をオープンしました。立ち上げ時というのは、本を並べるので「本屋をつくる!」という意識がどうしても強くなります。それは当然なのですが、僕らとしては“本屋”と定義してしまうと、単なる本屋にしかならないので、「ウチは本屋はやりません」とずっと言い続けていました。これは「うなぎの寝床」を立ち上げた時も同じで、ものづくりのイメージを持って入社してくる人に、「ウチはものづくりじゃありません」と言い続け、「UNAラボラトリーズ」の時も「宿ではなく体感につながる場をつくるんです!」と伝えていました。実際は宿をつくるんですけどね(笑)あらかじめ持っている固定概念や、こうあらねばならないという意識を取っ払ってもらうのが大事なので対話にはかなり時間をかけています。

結局、「うなぎBOOKS」は“本屋”とせずに、「本と人をつなぐ仕事」「本が担える役割を考える場所」と表現したのですが、これも実に曖昧ですよね。ウチは本当にすべてが曖昧で、なんとなくは分かるけど、よく読んでみたら訳が分からない感じなんですよ(笑)

――ちょっと哲学的というか宗教者の言葉みたいですね。よくは分からないけど、なんとなく言葉の質感は伝わるみたいな(笑)

白水:ちょうど今、各宗教や哲学の比較を勉強してるんですが、確かに聖書や仏典を読んでると「なに、これ?」って感じですもんね。最近だと『ブッダの言葉』(岩波文庫)を読んだのですが、もうほとんど詩と会話集。(笑)でも仏教の文脈を辿ってみると、思想に触れた誰かによって概念化・言語化がされる時に、新しい変化が起きているんです。例えば、龍樹(ナーガールジュナ)が新しい概念をつくることで大乗仏教が創始されたみたいな。

自分の言葉でひとつひとつハッキリと定義していくのが西洋哲学的だとすると、できるだけ曖昧にしておいて、どこかの誰かが定義したり理論化するような仏教的なものが僕にとっては面白いんです。いろんな誤読ができるような原型をいかに作るかということが楽しいんですよね。

ブッダのことば/スッタニパータ(岩波文庫)

地域づくりには西洋的なメッセージよりも 東洋的なマッサージの方がいい

――「はっきりと定義しない」という「うなぎの寝床」の思想は、仏教的な考えに通じていたんですね。そう考えると、余白から生まれる誤読やコミュニケーションは、文化の発展にとって大切なように思えてきます。

白水:実は僕の家系は薬関係の仕事をしている人が多く、父は漢方系の医者なんです。西洋医学はどちらかというと問題を突き詰めて細分化していき、患部に対して薬を処方するアプローチですが、東洋医学は全身を診ながら不調の原因を探ったり、、将来的にここがヤバそうだから温めておくみたいな予防医学的な側面がある。僕が「うなぎの寝床」でやっている事業も、全体感を捉えつつ、何年後かにヤバそうなところに点を打っておく、みたいなことが多いんです。さきほどお話した「うなぎBOOKS」はまさにそうで、社内的には「なんで、いきなり本屋?」と理解がついてきてない面があったのですが、地域文化を考えると、本屋やパン屋、ゲストハウス、カフェのようなライトなコミュニティーが形成されるコンテンツが町にないと、若い人が居つかないだろうという思いがあって。その仮説のもとに行動してみたんですよね。

――お話を伺っていると、メディア論の始祖であるマーシャル・マクルーハンの「メディアはメッセージである」という言葉を思い出します。メディアが伝達しようとする情報とは無関係に、メディアそのものが帯びるメッセージ性というものありますよね。ただ、彼は『メディアはマッサージである』という書籍も出しているようなんです。誤植がきっかけで生まれたタイトルらしいんですが、もみほぐすようなアプローチで対象を変えていくという表現はなかなか言い得て妙です。白水さんの活動は、メッセージのようでいて本質はマッサージ的なものだと言える気がしてきました。(笑)

白水:マッサージっていう表現は、めっちゃいいですね。正直、漢方みたいなものって効いているのか効いていないのかよく分かんないんですけど、生姜を食べたら体が温まるみたいなことの延長線上にあるんだろうなとは思うんです。メッセージというととても西洋的だけど、地域文化に関わる身としては解きほぐしたり、もみほぐしたりするぐらいの方が良さそうに思えますね。

メディア論/M.マクルーハン(みすず書房)

――「うなぎの寝床」は核となるミッションは掲げつつも、地域課題を解決したいという熱い思いだけで動いているわけではないように感じます。地域との絶妙な距離感がとても面白いなと。

白水:たしかに僕を含めウチの中心メンバーは、地域のためとか、自分たちがこれをやらなければという使命感は持っていないですね。僕自身も地域文化に対して、もったいないと思うことはあっても、それほど思い入れがあるわけではありませんし。役割として今のポジションが空いていたから、僕らがたまたま担っているというイメージです。代表としての責任は負いますが、自分から主体的に関わるつもりはないのかもしれないですね。

――地域の方々とコミュケーションをとる中で、思い入れが生まれてきたりすることもないんですか?

白水:ないですね。そもそも僕は地域の人たちとの飲み会もしたことがありません。それをしてしまうと、情に流されてしまうから。あまり近づきすぎると、自分たちの意見が言えなくなってしまうし、価格が合わなかった時なんかもはっきり言えなくなる。それよりはある程度の距離感を保ちつつ、一緒に経済的にきちんと回していけるシステムをつくることの方が大事だと思っています。もちろん、中心メンバー以外では、地域文化に思い入れを持ったスタッフも少なからずいます。だけど、僕はむしろ思い入れをもたないことが自分の役割だと思っています。

――その点は都市計画的な思考のようにも感じますね。地域文化の持続を考えるには、まずはドライに構造的な基盤を整えることが必要になると。

白水:そうですね。やはり予防医学的な視点で物を見ているところがあります。これがあれば、地域でどういう風な現象が起きるのか、それによって地域の人たちの行動や思考がどう変わり、どんな化学反応が生まれるのかには興味があります。だから、自分では予測ができない現象が起きる設計を心がけています。もちろん、それでうまくいくこともあれば、うまくいかないこともある。だいたいお話するのは実装した事例なので、うまくいっているように見えるかもしれませんが、対話を続けた挙げ句にぜんぜん擦り合せができなかったり、相手があきらめてしまうということも普通にあります。なので、たくさん手は打ちながらも、あまり執着せずに、うまくいかなければ次へという感じでやっています。

問題解決にこだわらない対話があってもいい

白水:逆にお聞きしてみたいのですが、今回のテーマである「よい話し合い」の“良い”を、synの方々はどのように捉えていらっしゃるんですか?例えば話し合いをしてもうまく解決しないとか、擦り合わないとか、意見がまったく合わない、喧嘩になるという状況は一時的に生まれることはあるし、でもそれが10年後に「ああ、良かったなぁ」と思えることもありますよね。だから僕は、短期的なスパンで円滑に物事が進むことが必ずしも良いことだとは思っていなくて。たとえ話し合いがうまくいかなかったとしても、あの時は大変だったねとか、うまくいかなかったけど、その人が10年後に何かの気づきがあればいいんじゃないかと思うんですよね。

――僕らとしては、「話し合い」の立ち位置が少しずつ変わってきているのではないかという思いがあるんです。2011年の東日本大震災のあと、SNSによって様々なコミュニケーションの様式が広がったり、コミュニティデザインに代表される人と人をつなぐ話し合いの技術が隆盛を極めました。うまく話し合ってつながれば、合意や連帯が生まれ、社会を変える集団が生まれるのだ、といった希望も語られていたように思います。しかし、自分たちの快不快で連帯するポリコレの暴力性や、炎上型で注目を集めることが目的とされるアテンションエコノミーが広がった現在において、じっくりと他者と対話を深めるという回路が一部では閉ざされつつあるように思えるんです。かつてと比べて世界はつながりやすくなったけれど、人はコスパのいいつながりだけを求めるようになってしまった。

そんな状況の中で、大学時代に学んだ「話し合い」の価値を改めて捉えなおす機会をつくりたいと思ったんです。白水さんが仰るように「よい話し合い」にはいろんな答えがあるはずなので、インタビューを繰り返す中で、自分たちは今どこに共感して、どのような対話を選択したいと思うのか、あるいはどこに違和感を覚えるのかをじっくり考えてみたいと思っています。

白水:なるほど。話し合いとか対話というと、どうしても言葉のやりとりで合理的に問題を解決していくみたいなイメージがありますが、僕はそういうことだけじゃないんだろうなとはすごく思っていて。例えば、会社の立ち上げメンバーの春口と僕の関係性なんかは、ぜんぜん合理的じゃないし、どちらかというと非言語的なんですね。大学時代に僕らがやっていたのは、だいたい夕方の6時ぐらいにガストに行って、僕がその日に読んだ本や自分の考えを夜中の3時ぐらいまでひたすらしゃべりまくって、彼はそれをふんふんと聞いて、1時間に二言三言だけボソッと何か言うんですけど、それがすごく的を射ているみたいな。そんなことを年間300日ぐらいやっていたんですけど、それでも対話が成立していて、僕らの中ではそれが信頼関係につながっているんです。

あと、もう一人の役員も高校時代の友人なんですけど、もう彼なんかは高校時代、僕が家で寝ていても勝手にやってきてマンガ読んで帰るみたいな感じで、それこそ何も話していないんだけど、それが信頼関係になっているというか。だから、とりあえず会うとか、沈黙があってもぜんぜん喋らなくても、なにか存在や気配を感じ続けるみたいなことって大事なんだろうなと思うんです。それでなくとも会社って、何かを解決する目的で話し合うみたいなことばかりで覆われてしまいますから。

今日、話し合いをテーマに喋ってみて、改めて余白みたいなものをどう作るかというのが大事だなと感じました。それと同時に、目的のために話し合うことと、ただ佇んで同じ時間を共有するみたいなこととは、同じ対話でも質が違っていて、いろんな対話があるんだなと自分の中でちょっと整理されたような気がします。

――今日は「うなぎの寝床」のお話を通して「言葉」に頼りきらないコミュニケーションの広がりを知ることができました。具体的な事業や「もの」を介した時に発生する適度な距離感や、曖昧さや余白から生まれる豊かさについてたくさんのヒントをいただくことができました。

白水:あと、今日の3時間という取材の長さは、面白い設定ですね。おそらく1時間だと、僕が一方的に喋るだけだったと思うし、2時間だともう少し説明を詳しくして終わってたと思う。2時間半ぐらいから、いわゆる「説明」もなくなってくるので、逆にこちらから質問もできる。この無駄な長さが結構重要なんだろうなと思いました(笑)

――synは基本の取材時間を3時間に設定しています。この冗長さが思わぬ話への展開や、新しい気づきを導いてくれることも多いんです。哲学者の東浩紀さんが、「本当の対話は予め用意された話が尽きた頃から始まる」ということをおっしゃっていたのが記憶に残っていて。僕らも「話し合い」をテーマにしている以上、対話のための空間や時間を試行錯誤しながらつくっていきたいと思っています。今日は貴重なお話をいただき、本当にありがとうございました。