世界を巡り、文化をつくる対話

古代ギリシヤのプラトンや古代中国の孔子や孟子などの著作は、その多くが対話編として描かれていることはよく知られています。そこでの対話や問答はとても豊かで、かつ創造的ですが、翻って古来より日本文化に深く根づいてきた仏教では「話し合い」や「対話」はどのように捉えられているのでしょうか。そんな疑問を胸にお話を伺ったのは、京都のお寺で副住職を務めるかたわら、「煩悩クリエイター」としてライターや編集者、YouTubeの番組制作、仏教イベントの運営など多方面で活躍する稲田ズイキさん。「仏教と話し合い」をテーマに、話題はお葬式という儀式の場作りから釈迦の悟りに秘められた他者とのふれあい、そしてフリースタイルに世界を行脚する対話へとスリリングに展開しました。

稲田 ズイキ (いなだ ずいき)

煩悩クリエイター

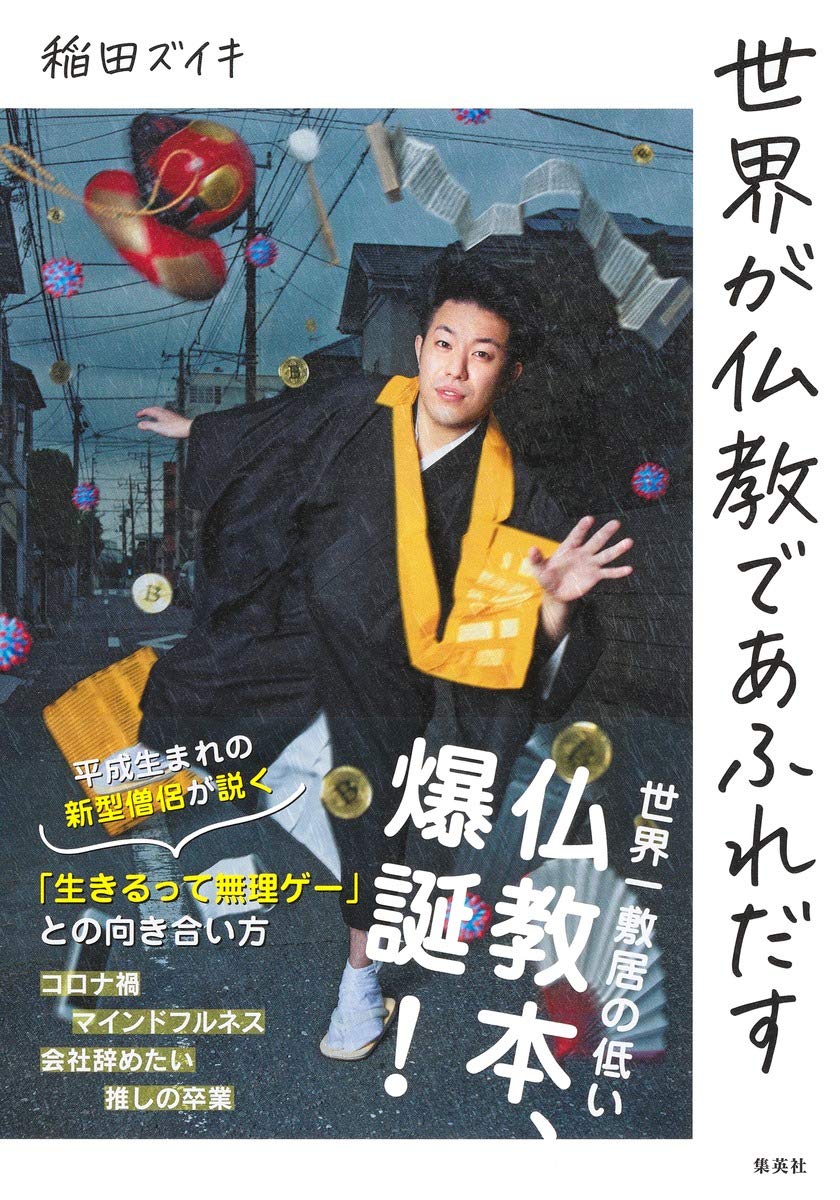

1992年生まれ。京都久御山町の月仲山称名寺の副住職。同志社大学卒業後、都内のデジタルエージェンシーに入社。2018年に文筆家・編集者として独立し、お寺ミュージカル映画祭「テ・ラ・ランド」、失恋浄化バー「失恋供養」を企画するなど、時々家出をしながら多方面にわたり活動中。2021年に『フリースタイルな僧侶たち』3代目の編集長に就任。著書『世界が仏教であふれだす』(集英社)。

僧侶はナビゲーターなのかもしれない

——今日は、僧侶として多岐にわたる活動を行っている稲田さんに、仏教の観点から「よい話し合いとはなにか」についてお話を伺ってみたいと思っています。一般の私たちがお坊さんと身近に接するのは、お葬式や法事の場面が多いと思います。そこでは一見すると、対話なるものは皆無に等しいように思えますが、お坊さんが入場して読経が始まると場が一変して、出棺の頃には感情が高ぶり、参列者の多くがむせび泣くということがありますよね。この時、お坊さんは故人と残された者のコミュニケーションの場づくりのような役目を果たされているように思ったのですが、稲田さんの認識はいかがでしょうか。

稲田:そうですね。仰る通り、誰かが亡くなった時というのは感情がバグるというか、驚きであったり、悲しさ、怒り、困惑などいろいろな感情が出てきますよね。そうした時に非日常の時間、つまりは儀式を設けることで、それぞれの心を整理してもらい、バグった感情にピリオドをつけるということがあります。故人が亡くなった事実をそれぞれの心に記憶づけてもらうといえるのかもしれません。あくまでも主役は、故人であり、遺族であるので、僧侶の役割は橋渡しをするナビゲーターのように考えています。宗教文化的に僧侶にとって一番大事なことは、故人がちゃんと浄土に行けるよう導くことですから。僧侶が無理矢理、故人の手を引っ張っていくのではなく、そのきっかけを与えているという認識ですね。

——なるほど。故人と残された者の橋渡しというよりは、故人の浄土への橋渡しなんですね。

稲田:そうです、まずはそこが一番ですね。ただ、最近になってお葬式は残された者のためにやるものだと言われることが多く、故人を通して自分というものを考える時間を提供している面は確かにあります。これは自分の経験談なのですが、お葬式で法話をする時に、仏教のちょっとイイ話を意識的にしていた時期があるんです。でも実は、あまりウケが良くないんです。言葉が届いていないと思うことが増えてきたんですよね。そこで、故人との思い出を僕なりの言葉で語るように話を変えてみたんです。というのも、檀家さんは基本的に近所に住んでいて昔から見知っている人ばかりなので。すると、反応が違っていて。それは僕の話に感動しているのではなく、僕の言葉をきっかけに故人の記憶がそれぞれの中で振り返られて、涙があふれるということだと思うんです。そういう意味では、僕ら僧侶は何かを伝えるメッセンジャーではなく、残された人々の中にある故人の記憶を引き出し、最大化させるような役割があるともいえるかもしれません。

——お話を聞きながら、いつかの祖母のお葬式の場面を思い出していました。普段はあまり多くを語らない父親が喪主の挨拶で、幼少期に見た母親の背中とその時の情景が頭から離れないと語ったんです。すると、父のその言葉が妙に記憶を喚起してきて、自分も祖母との忘れていた時間を思い出すことができたんです。お葬式という機会がなければ、自分の中で故人と折り合いをつけるのは難しかったかもしれません。

稲田:記憶の中にその人がいて、その人のおかげで今の自分がいるという風に、存在を関係性の中で捉えられると折り合いをつけやすいんです。これは釈迦も言っていることですが、すべての存在はいろいろな原因や条件のもとで成立していて、お互いに影響を与え合って存在しています。この考え方を仏教では「縁起」と呼んでいます。お葬式を仏教的に説明するとすれば、この縁起的世界観に気づくためのものであり、存在というのは関係性の中にあると捉える機会と言えるんじゃないかなあ。

——そう考えると、根源的な人間存在を見つめ直す際の場づくりが、お葬式という一連の「型」であることも興味深いですね。

稲田:著名なデザイナーがいつも同じ服を着ていたり、同じ道を散歩する話を聞いたことがありますが、それはルーティンによって限りなく情報の幅を狭めることで、逆に自分の心の解像度を上げているんだと思います。お葬式もそれと同じで、誰かが亡くなって心が最もゆさぶられる時に、情報の幅がほとんどない形式的な儀式を体験するからこそ、その中で思う存分、心を爆発させることができるのかもしれません。

「悟り」と「なんでもない他者」

——情報の幅を狭めることで、普段気づけなかったことに気づいて考えを深められる場は、お葬式に限らず現代人にとって必要なことかもしれませんね。

稲田:本当にそうですね。実は、仏教をものすごく簡単に説明すると、「何にでもむやみに反応しないようにするための装置」という言い方もできるんです。ある僧侶の方が書いた『反応しない練習』というベストセラー本にも書かれているように、苦しみが生まれるのは結局のところ、他者からの刺激に対して自分自身が過度に反応してしまうからなんです。その刺激に対して、できるだけ反応しないようにするのが仏教のアプローチといえます。

——反応しないための装置ですか。Synが探求している話し合いの観点でいうと、対話は「他者との関わり合いを通して自分の意見が変容する可能性を持ったコミュニケーション」と位置づけられているのですが、仏教の「反応しない」というものとは相容れないのでしょうか。

稲田:いえ、厳密に説明すると、「反応しない」というのは煩悩に対して反応しないという意味です。煩悩というのは、心や体を乱して悩ませ、正しい判断を邪魔する心の働きのことを指す仏教用語で、何かが欲しいという感情であったり、怒り、あるいはこうでなければならないという思い込み・妄想などがそうです。仏教ではよく「貪とん・瞋じん・痴ち」の三毒とも言われますが、そういうものが心に浮かんだときにまずはその存在に気づくことが大事だと言われています。むしろ他者との関わりにおいては、仏教には「慈悲」という言葉があり、自分と他者を分別することなく、他者の苦しみも喜びも自分のことのように感じましょうという考え方をしています。チベット仏教の指導者であるダライラマ14世が「慈悲とは他者の心と自分の心を入れ替えることだ」とまで言っているのを耳にしたことがあって、そこまで言うんだと思って驚いたこともありました。いずれにしても自他を行き来するコミュニケーションは、仏教においてすごく大事です。

ただ、仏教では極端に偏りすぎることが苦しみの根源とされていて、何事もバランスの取れた「中道ちゅうどう」であることが基本姿勢で、それが釈迦の大事な教えでもあるんです。他者に依存しすぎたり、他者の意見に偏りすぎるのはいけないとされています。

——なるほど。釈迦自身は「話し合い」について、なにか語っていたりするのでしょうか。

稲田:例えば、釈迦は自分自身が「仏教」というソフト、思想を作った後に、「サンガ」という仏法を学び実践するための集団を作っているんですね。そこでルールや戒律などを決めて、学び合いながら仏道に励むようにと言っているので、もしかしたら話し合いの中に修行があると思ったのかもしれません。

——ということは、釈迦自身もいろいろな他者に触れて悟りに至ったということですか。

稲田:そうですね、これはたぶんいろんな説があると思いますが……。もともと釈迦は王宮で生まれたボンボン育ちの王子で、29歳で出家して、最初はものすごく激しい苦行をするんです。1日に米とゴマ1粒ずつみたいな生活でガリガリになって生死の境を行き来するみたいな。でも苦行のみでは悟りは得られないと考えて、6年にわたる修行を中断しちゃうんです。その後、ある村でスジャータという娘に出会い、乳粥を食べさせてもらう経験をします。それからは心身ともに回復し、菩提樹の下で瞑想をして悟りを開くに至るんですね。それまでのインドの求道者は1人で修行して1人で境地に至るケースがほとんどだと思うのですが、釈迦は村の娘から恵みをもらい、その後に悟りを得ているんです。

それに、釈迦が悟りを開くまでの話は伝説として脚色されていることが多いのですが、スジャータの物語は本当になんでもない他者、村人Aみたいな感じで登場するのがリアリティがあるんですよ。実はなにげない他者とのふれあいが悟りのスタートなのだとしたらおもしろいですよね。

——スジャータ、めっちゃいい仕事してますね。(笑)

稲田:少し補足しておくと、釈迦の言っている「悟り」というのは結果や状態ではなく、過程のこととよく言われます。修行している者が自分自身を更新し続ける過程のすべて「悟り」と呼べるのかもしれません。なので、釈迦が悟りに至るまでのプロセスにすごく大事な要素があるかもしれないと考えると、なんでもない他者の存在も悟りの一部に含まれているように思えてきますよね?なんだか、胸が熱くなってきました(笑)

粟の中に世界、鍋の中に山川をみる ― 固定観念を突破する思想

——今のスジャータの話もそうですが、決まり文句のような言葉ではなく、物語だからこそ伝わるメッセージがありますよね。稲田さんのご著書『世界が仏教であふれだす』(集英社)も、具体例やエピソードをもとにわかりやすく仏教が解説されているので、楽しく勉強することができました。

稲田:それは嬉しいですね。仏教は、言葉というものを苦しみの根源と捉えているんです。釈迦は、苦しみが生まれるのは、固定観念があるからだと説明しています。その固定観念を生み出しているのが、まさに言葉だと考えるんですね。だから、禅の世界では「不立ふりゅう文字もんじ」といって、悟りの内容は言葉で表現していけないとさえ言われています。言葉を常にやっかいなものとして捉えながら、それでも言葉によって教えを体系化しないといけないという矛盾があるので、仏教は言葉をすごく繊細に扱うんです。そういう点で僕は仏教をけっこう信用してるんですよ。

——言葉で表現しえないものを言葉で表現する。とても難しいですが、その大切さはわかる気がします。いうなれば固定観念を捨てろということなのでしょうか。

稲田:固定観念を突破する、と言った方が近いかもしれませんね。僕が仏教の中ですごく好きな世界観で「一粒粟中藏世界半升鐺内煮山川(一粒粟中に世界を蔵し、半升鐺内に山川を煮る)」という禅の言葉があるんです。これ普通に考えたら、ちょっとイカれてますよね?(笑)粟の中に世界、鍋で山川を煮るって……。さっきのスジャータの話もそうなんですが、なんでもない他者の存在と釈迦の神話的な話が両立するみたいに、仏教ってちょっと尺度がおかしいんです。僕たちが知る一般的な物の尺度じゃない、大きい小さいとか、綺麗と汚いとか、そういう当たり前の価値観や固定観念を突破する思想なんだと思っています。そうやって世の中の尺度を揺らしていく仏教が、僕はすごく好きなんです。それによって、誰も見向きもしない物の中に真理があるんじゃないかと考えたり、ちっぽけな物の中に「悟り」があるんじゃないかと想像することができる。

僕は女性アイドルのハロプロ(ハロー!プロジェクト)が好きなのですが、つんく♂さんの書く詞の世界観も仏教と似ているんですよ。とある女の子の試験勉強の事情を歌っていると思ったら、サビでは地球の平和について歌っているみたいな。つんく♂さんの目からは、世界平和も試験勉強も同じリアリティで見えているんです。一瞬と永遠が同時に見えていると言えるかも。とにかく、ここにも仏教があるなと思います。

インフルエンス的な仏教に対する違和感

——ここまでのお話を聞いただけでも、これまで抱いてた仏教への印象がガラリと変わった気がします。思っていたより自由というか。この感覚は、稲田さんが昨年に三代目の編集長に就任された雑誌『フリースタイルな僧侶たち』(以下、フリスタと表記)から感じるものにも通じるように思います。どんな雑誌なのか簡単に教えていただいてもいいでしょうか。

稲田:フリスタは、2009年に創刊されたフリーマガジンです。それまでお寺向けの発行物はたくさんあったのですが、お寺との接点がほとんどない若い世代に向けた雑誌をつくろうということで、宗派を超えて集まった僧侶によって立ち上げられました。

権威的で閉ざされた仏教界の中で、フリースタイルにいきましょうよという思いで始まったので、お寺の狭い世界からは離れて、町や人が少しでも仏教を知るきっかけになってくれたらという願いが、創刊の思いだと聞いています。

——稲田さんご自身は、どういうきっかけでフリスタに関わるようになったのですか。

稲田:僕はお坊さんになった瞬間に、「ああ、お坊さんなんて嫌だな」と思ったんです(笑)。浅い考えなんですけど、なんかお坊さんって辛気くさいし。なりたくはなかったけど、父が住職をしている家の都合上、後を継がないといけないということで、修行を経験して「お坊さんになってしまった」という絶望からスタートしたわけです。そうした時に、父から紹介された冊子の「フリースタイルな僧侶たち」というネーミングを見て、これでいいんだ!と希望を感じたんです。お坊さんの可能性というか、オルタナティブを見せつけられたというか。おかげで、僕も僧侶という存在を自分なりに捉え直してみようという気になったんです。それがフリスタとの最初の出会いでした。

その後、フリスタで「しりとり法話バトル」という読者投稿できる企画があって、そこに投稿してみたらなぜか優勝したのをきっかけに深く関わるようになりました。3年前ぐらいからは当時の代表にWeb版が滞っているから手伝ってくれないかと誘われ、これまではWebマガジンの編集長をしてたんです。

——その流れで、雑誌の編集長も引き受けられたと。

稲田:編集会議でメンバーのモチベーションが下がってきたという話題になったんです。僕は本業でメディアの運営をしていたので、「雑誌づくりは一人の強い熱意とこだわりがないと難しいですよ」と意見を言ったら、「じゃあ稲田くん、編集長どうかな?」となって(笑)。僕としては、フリースタイルな僧侶でもいいんだと希望をくれた媒体なので、恩返しのつもりで引き受けたという感じです。

——なるほど。ちなみにフリスタは「対話」を編集方針の軸にしていると伺いました。僧侶が発行する雑誌の編集長として、そこにはどういう思いがあったのでしょうか。

稲田:まず、仏教は「伝える」ことを目的にしていることが多いのですが、そこに疑問があったんです。今の社会ってSNSで誰でも発信できる時代で、自分も含め、そうしたツールを使って発信する機会が増えてきているんですけど、それってインフルエンス的というか、自分のファンを作っていく構造の上に成り立っているものじゃないですか。自分の配下をつくっていくというか、自分の領地にしていくような感じがあって、オンラインサロンなども同じことが言えるかもしれません。僕はその宗教の原型ともいえる形がすごくしんどいんです。その形式を続けて、あまり先の未来も見えない感じがするし、自分の人生でそういうことはほとんどしてこなかったなぁという違和感もある。

——いってしまえば、教祖が信者を増やしていくようなイメージですね。全てがそうだとは言えませんが、ファンビジネスがそういった側面をもっていることはわかります。

仏教は本当にインフルエンス的にやっていかないといけないのかが、僕は疑問なんです。自分は他者に仏教をインストールすることを望んでいるわけではないし、仏教のファンをつくっていくことが嬉しいわけでもない。言ってしまえば、目の前の人に仏教を伝えたからといって、その人が幸せになれる確証なんてないですから。

だからこそ、フリスタではインフルエンス的な仏教じゃないものをちゃんと編集して作ろうと思ったんです。オンラインサロンとかインフルエンサーとか、あらゆるものが宗教的になってくる時代だからこそ、そうではない新しい宗教のあり方を考えるということなのかもしれません。

仏教を社会にインストールするとか、仏教のプレゼンスを上げるとかではなく、仏教や僧侶や寺を発信するのでもない雑誌を作ろうというのが最初に考えたことでした。

世界を巡り、文化をつくる ― 仏教と八百屋を橋渡しするように

——宗教のインフルエンス的な側面に対抗するのが、「対話」というテーマだったということでしょうか。

稲田:はい。漠然とですが「対話」なのかなと。一方的に仏教の情報を伝えるのではなく、相手が持っている言語を確かめるために、自らの言語である仏教を打ち明けるというイメージです。そのセッションの中で、例えば「それって、仏教的なものですよ」と相手に言うこともできれば、相手も「それ、八百屋の知恵と一緒ですわ」と言うこともできる。八百屋と仏教って全く別々のものだけど、こんなに共通点があるんですねという風に、お互いに持っているものをさらけ出して、橋渡しをしていくのが「対話」なのかなと。そもそも日本では、文化的なものの根底に仏教がある例がすごく多いんです。落語などのエンターテイメントは、遡れば遡るほど仏教に近くなりますし、茶道や日本的美意識の侘わび寂さびも仏教的思想がルーツにあります。和歌や俳句もそうですね。日本の文化の根底に仏教があるから、仏教に潜っていくことで思ってもいないところにつながることが多いんです。だから、イメージとしては仏教という金斗きんと雲うんに乗って、三蔵法師である僧侶が世界を旅するみたいな感じです。雑誌のブランドコピーも「行脚、世界。」にしました。

——世界を行脚する雑誌……。フリースタイルな香りが漂う素敵なコピーですね。

稲田: 実は「世界」という言葉は、もともと仏教用語で「それぞれが持っている世界観」の意味なんですよ。一人ひとりそれぞれが違うものを持っていて、その人が見ているものが仏教でいう「世界」なので、「行脚、世界。」は自分も含めた他者をめぐるということ。他者のカルチャーに対して仏教の根底から潜って行って、向こう側に頑張ってたどりつき、向こうもこっち側にたどりつく。そうやって一つの雑誌を編集しながら、仏教自体のあり方も新しい位置付けができればと思っているんです。

——やはり仏教のイメージを変えたいという思いがあるんでしょうか。

稲田:そうですね。例えば、日本では狂信的な現象をみると、なんでも「わっ、宗教みたい」とか言うじゃないですか。それって要するに、いま日常の中で使っている宗教という言葉の多くが、「一つを選んで他を捨てている状態」を指しているということなんです。でも、日本古来の宗教って神道仏教が混在していたこともあって、一つのものにすがるような世界観ではなかった時代もあるんです。そこに僕は現代人としてシンパシーを感じます。

——宗教を信じることと、一つの教えに盲目的になることは全く別の話ですよね。それに、超越的なものへの信仰と科学的態度は両立するはずなのに、どちらか一方しか信じないケースもよく目にする気がします。そういう面から仏教に対する負のイメージが生まれているのかもしれませんね。

稲田:これは僕自身がずっと悩んでいることなんですけど、一般に文化や思想と言われているものと、宗教とでは何が違うんだろうと思うんです。例えば、あるロックバンドがいて、彼らが歌う音楽があり、それに熱狂するファンがいて、コミュニティができている「文化」と、仏教があって、僧侶というプレーヤーがいて、信者がいる「宗教」と何が違うんだろうかと。歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリさんが書かれた『サピエンス全史』では、宗教も資本主義もひっくるめて、すべては虚構、つまり一つの価値観のパッケージであると言っているんです。

——なにか壮大な話になってきました(笑)

稲田:文化と思想と宗教ってどう違うんだろうと思って、自分なりに体系化してみたんです。いずれも誰かに影響を与えてインフルエンスしていくものと定義すると、その違いは意味の余白の分量だと思ったんです。一般的に宗教はものすごく言語化がされていて、こうするべきだというルールが多いなと。つまり、意味の余白の割合が少ない。それに対して文化に属するものは、例えばアーティストの歌詞のように、余白が多いので捉える方は自由です。また、資本主義などの○○主義と言われるような思想に属するものは、ちょうど意味の余白的に真ん中にあるのかなと。そう考えてみると、宗教というのは文化や思想とは違うものだと捉えられるんですが、でも、世の中には説教臭いアニメがあったり、それぞれのカテゴリーの中でも意味の余白の分量は様々ですよね。こと仏教に関してはいろんな宗教と比較すると、余白がすごく多いことに気づいたんです。さきほど「悟り」は言語化されないと言ったように、仏教は大事なことは常に曖昧にしておく宗教です。となると、仏教を宗教という枠組みで語ることも疑問に思えてきて。だからフリスタでは、仏教を取り扱う際に意味の余白を残すことをすごく大事にしています。余白が多いからこそ、仏教は他者との対話の器になり得るんじゃないかなと。

——仏教を権威的な宗教としてではなく、まるで文化を語る時のように軽やかに扱うと。

稲田:そうですね。ものすごく難しく説明してしまいましたけど、簡単に言うと、みんなが言っている「宗教」ってなんやねん! という(笑)

わからないと思いながら、寄り添い続けるぐらいがちょうどいい

——仏教が社会と新しい接点をもつために、「対話」が重要なんですね。概念を編集しなおすことも対話だというのはとても面白い視点です。確かに、よい対話には破壊と再構築のプロセスがあるような気がします。

稲田:やはり仏教が強いインフルエンス力を持っているからこそ、その自覚を持たないと、良い話し合いができないなという気持ちがあるんです。この話し合いもそうなんですが、「仏教的にはどうなんですか?」と言われた時に、壮大な物語をもって伝えることができてしまう。そうすると、どうしても他者に対して支配的なコミュニケーションになってしまいます。仏教って、スゲーだろみたいな(笑)。だから、仏教の支配力とか言葉の力に対しては、常に自覚的であることが大事だなと思います。

それと、「対話」というものを意識しているが故なんですが、実は相手と似ているものを見つけようとすれば、簡単に共通点を見つけてしまえるんです。つまり、物事を単純化して、仏教の構成要素はA・B・Cで、あなたのところにもBの要素があるから仏教と一緒ですね、みたいなことが簡単に言えてしまう。普段の会話でも「あ!わかるわかる!」となんでも過度な共感をしてしまう人がいますよね。僕がまさにそうなのですが(笑) それはあまり良くないことだと思っていて。

お互いを分かろうとする姿勢は大事なんですけど、無理矢理むすびつけて、わかったと思った瞬間に、他者をカテゴライズして終わってしまうので。それよりもわからないと思いながら寄り添い続けるくらいがちょうどいいんじゃないかなあ。それは永遠に分からないからこそ求め続ける仏教の「悟り」に対する姿勢と同じで、常に「他者のことはわからない」とギリギリのところで線を引いておく姿勢が大事だなと思います。

——私たちの日々のコミュニケーションにおいても大切な問題な気がします。よい話し合いには、相手へのリスペクトがなければいけませんよね。

稲田:僕も社会人として経験がありますが、会議などの場で最初から自分の導きたい方向に話を持っていこうとする人っているじゃないですか。体裁上はこちらの話も聞いてくれているようだけど、最初からまったく動く気のない人。あの時が、僕は一番悲しいというか無力さを感じるんですよね。その場が縁起的でないというか、人が集まって話してる意味が感じられないというか。そういう巨木みたいな人もいれば、すぐに同調して、じゃあそっちにしましょうってなびいちゃう軽すぎる人もいます。僕はそっちなんですけど(笑) それも相手からしたら何のために話してるんだろうと思いますよね。やっぱりよい話し合いをするには、しっかり根は生えているけど、風が吹いたらちゃんと揺れる柳ぐらいがちょうどいいのかなと。

——柳のようであることが仏教的だと。

稲田:はい。仏教では苦しみの根源である自分を滅していきますが、それでも自分という根っこは持たないといけない、他人ではなく自分を拠り所にしなさいというのは、まさに釈迦が死の直前の最期に言った言葉です。それを「自灯明」といいますが、柳のように、ちゃんと根は生やして、でも幹は細く、揺れられる状態にしておく。それが大事なことだと思いますね。

——今日は、なんとなく分かったつもりでいた仏教の意外な一面や面白さを知ることができたと同時に、話し合いについて新しい角度から思いを巡らすことができました。これから探究する問いについても、すぐに理解しようとするのではなく理解しようと努め続けることを大切にしていきたいと思います。

取材・編集:稗田和博、田中友悟

画像提供:稲田ズイキさん