共創の場を描くグラフィック・ファシリテーターの思考

synは、社会に存在する普遍的な問題について語り合い、問いを深め合うディスカッションメディアです。第1期は「よい話し合いとはなにか」をISSUEに設定し、1年を通して探求をしていきます。

今回お話を伺ったのは、NPO法人EN Lab.理事で横浜市公立小学校教諭でもある石橋智晴さん。教育分野をはじめとした様々な現場で、グラフィッカー、ファシリテーターとしてご活躍されています。今回のダイアローグでは、「描く」という技術と話し合いの関係や、教育的な視点からみた話し合いの重要性についてお話を伺いました。

石橋 智晴(いしばし ともはる)

NPO法人EN Lab.理事

学生時代に、京都でNPOを設立し、全国各地の企業や団体で、まちづくり、組織開発、教育分野を中心にグラフィッカー、ファシリテーターとして活動。その学びの延長に公教育の可能性を見出し、横浜市で小学校の教員となる。 各自の学びが組織内に還元されると大人も子どももモチベーションを高め、お互いを応援し合える関係性を作れるのではないかという問いのもと、自律的な組織体を目指して日々試行錯誤している。

共著に『描いて場をつくるグラフィック・レコーディング: 2人から100人までの対話実践』

ファシリテーションとの出会い

——今日は、石橋さんがずっと取り組んでおられるグラフィックとファシリテーションについてお話を伺いたいと考えています。最近は話し合いの現場などでグラフィッカーが議論の内容を可視化することが当たり前になりつつありますが、石橋さんはかなり初期の頃から取り組まれていたとお聞きました。 今日は、当時から現在にかけてグラフィックや話し合いとどのように向き合ってこられたのかを聞かせていただきたいです。後半では、現在従事されている教育の世界で、グラフィックやファシリテーションの技術がどのように「話し合い」を支えているのかについても教えていただけると嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。

石橋:よろしくお願いします。僕がファシリテーションに出会ったのは10年ぐらい前になります。大学時代にファシリテーションを学びたいなと思い、京都のまちづくりの現場の中に飛び込んで学んでいました。人前でファシリテーション・グラフィックを始めたのが2011年ぐらいでしょうか。2013年ごろには、さらにファシリテーションを用いた場づくりを仕事にしたいという思いが強くなり、NPOを創設してまちづくりや組織開発の現場でのファシリテーションに力を入れ始めました。2016年以降は小学校の教員として横浜で働いています。今は、小学校の先生をしながら、兼業のNPO活動で様々な場でグラフィック・ファシリテーションを行っているという感じですね。

——ファシリテーションやグラフィックに関心をもつきっかけは何だったんでしょうか。

石橋:大学時代に所属していたインカレサークルで、月に一度、各大学の代表が話し合う会議があったんです。ただ、それが全然面白くなくて(笑)本気でなんとかしたいなと思ったのがきっかけです。鶴の一声で話が決まってしまうような会議だったので、「今のこの現状をどう思う?」、「この状況、なんかおかしくない?」という電話を、20人のメンバーに毎日掛けていた時期があったんですよ。そうしたら、みんなもポツポツと思いを語ってくれた。そこで、「じゃあ、みんなで本音を話し合える場をつくろうよ。」と声をかけて集まってもらったのが、僕の最初の場づくりだったと思います。場を作ったところまでは覚えているんですが、その後には、またいつも通りの会議に戻ってしまったんです。一体何がいけなかったのかなと悶々と考えていた時に、大学のゼミでたまたま「ファシリテーション」という言葉に出会ったんです。そこで「これだ!」と思ってファシリテーションを学び始めました。

——みんなで本音を話し合いたいという実感から、場づくりやファシリテーションへの関心が生まれていったんですね。ということは、グラフィックよりもまず先にファシリテーションに関心を持たれたんでしょうか。

石橋:そうですね。僕の中でグラフィックは一つのスキルであって、場をつくる上であると便利なものですが、他の方法で代用することも可能だと考えています。なので、グラフィックをずっと学んで来たというよりも、ファシリテーションをベースに、自分の強みとしてグラフィックをどのように活用して場づくりができるかを考えてきたように思います。

——なるほど。絵を描くのはもともと得意だったんですか。

石橋:いえいえ、僕は本当に下手くそでした。

——そうなんですね。てっきり最初から得意だったのかと思ってました。

石橋:ゼミの中で「やってみたら?」と無茶振りされたのがグラフィックとの出会いなんですが、やってみた結果は全くうまくいかずで。でも、ファシリテーションを学ぶ上では、絶対に大切なスキルだと思ったので、絶対、身に付けようとスイッチが入ったんです。僕がグラフィックを始めた10年前は、まだやっている人が殆どいませんでした。何人か有名な人はいましたが、いずれも京都から遠い場所にいらっしゃって、中々学びに行けなかったんです。なので最初の1年間ぐらいは、模造紙とペンを持って京都のまちづくりの現場に行っては、「グラフィックをさせてください!」とひたすらお願いして描く機会をもらっていましたね。

——そんな下積み時代があったとは知りませんでした。

石橋:僕の一番最初のグラフィック写真をお見せしますね。字が震えていますし、色の使い分けも全く気にしていません。模造紙の貼り方も、縦横など全然気にしていなくて、もう酷いものです。。

石橋:下の写真は、まちづくりの現場で描き始めたころのグラフィックです。絵も少し入れてみようとは思ったものの、まあこんな感じで下手くそなものでした。上の同じような絵は5年後ぐらいのものなので、こう見るとすこしは成長したといえるかもしれません。

——こんな貴重な写真を見られるとは思っていませんでした。(笑)積み重ねた経験が今の確かなスキルにつながっているんですね。

グラフィックとファシリテーションでめざす共創

——現在は小学校の教員としてお仕事をされているということですが、学生のころから先生になりたいという思いを持たれていたんでしょうか。

石橋:高校生の頃に自分の狭い視野を広げてくれる先生に巡り会ったんです。その影響で、漠然と先生になりたいなあと思ってはいました。でも、大学時代にバックパックで旅をしていたら出会う人が変な人ばかりで、生き方の多様性に触れたんですね。そのとき、そもそも僕は教師になりたかった訳ではなく、「先生みたいに人の人生の視野を広げたり、人生を豊かにすることができる人」になりたかったんだということに気がついたんです。職業に固執するのではなく、あり方を大事にする生き方をしたいと考えたら、教師じゃなくてもいいように思えたので、当時はNPOを創ったんだと思います。ただ、やってみるとNPOはプロジェクト単位での取り組みになるため、関わった人たちの変容や成長の経過をずっと見続けることができないんですよ。つまり、本当に豊かになっているのかあまりわからない部分もある。そこで誰かの変容に長期的に関われる教員に改めて関心をもったんです。小学校なら1年生から6年生までの過程をずっと見れるわけです。4年生の頃は学生時代に創ったNPOを続けていくつもりでしたが、先生にもなりたい気持ちもうまれていたので大学院に進んで小学校の教員免許を取得しました。

——なるほど。ファシリテーターも学校の先生も、人の成長や変容をサポートするという意味では近い役割です。根本にある価値観はずっと変わっていないんですね。

石橋:ファシリテーションというのは、スキルだけを身につけても機能せず、自分自身のあり方や関わり方が重要になります。自分自身や世界をどのように捉えているのかが大切になります。自己の変容を考えるイベントでグラフィックをさせてもらうことがよくあったのですが、日本のチェンジメーカーたちは自分の組織だけではなく、私たちが暮らす地球やコミュニティの未来まで考えているんですよね。ありがたいことに、そういう場にたくさん関わらせていただき、その中で、自分はどうありたいか、どういうふうに自分の力を活かしていきたいかを何度も考えていました。

石橋:そもそも僕が始めたときは、「ファシリテーション・グラフィック」という言葉が全てを包括していたんです。でもそのあとに「グラフィック・レコーディング」という言葉が出てきたので、それぞれの違いを明確にしておかないとこれからファシリテーションやグラフィックに関わる人が、何を目指して学んでいけばいいのか、どのような場づくりを自分がしたいのかが、曖昧でわからなくなってしまうと思ったんです。僕自身もその点を理解しておきたかったので、きちんとクリアにまとめることにしたんです。

——石橋さんは、大きく分けて「グラフィック・レコーディング」「グラフィック・ファシリテーション」「ファシリテーション・グラフィック」の3つに整理されていますよね。

石橋:そうですね。まず「グラフィック・レコーディング」(グラレコ)は、コンテンツと呼ばれる場の情報(アジェンダ、話されていること、表情などから見られる感情など)とプロセス(どのような流れなのか、まだ場に現れていない感情や願い、兆しなど)の記録をおこないます。特に、コンテンツをグラフィックすることが主な役割になります。アジェンダが明確な会議やイベントや講演会などのコンテンツをその場でリアルタイムに描き出します。ファシリテーターと分業して、グラフィッカーと呼ばれる人たちが描くことが多いですね。

次に、「ファシリテーション・グラフィック」(ファシグラ)というのは、ファシリテーターが行うグラフィックになります。アジェンダのある会議で、模造紙やホワイトボードを使って話し合われたコンテンツをその場で整理して、「見える形」にすることを指します。

これは日本の造語で、1990年ぐらいから東京・世田谷や新潟でのまちづくりの会議でファシリテーションをする場で使われていたグラフィックをこう呼んでいたようです。主に、アジェンダに対して論理的に整理したり、発言がしやすいように進める調整的なファシリテーションのアプローチの一つになります。これが、ファシグラの大体のイメージですね。グラフィックレコーディングという言葉が当てられるまでは、グラレコや次に説明をするグラファシも包括してファシグラと呼ばれていました。

最後に、「グラフィック・ファシリテーション」(グラファシ)は、グラフィックの持つ見える化の力を用いて、ファシリテーターと参加者が一緒になって場をつくっていく技術です。場のプロセス・プログラムづくりから関与し、コンテンツのように明確に場に現れていない、これから場に現れようとしている願いや兆しなども可視化していきます。その可視化の役割を担う者は、ファシリテーターでも、グラフィッカーでも、さらに言えば、参加者でもよいと考えています。論理的な調整的ファシリテーションとは対極にある、感情やまだ見ぬものを扱う生成的ファシリテーションのアプローチになります。なので、場に応じてグラフィックファシリテーションの姿は大きく変わると思います。例えば、少し前に流行ったレゴシリアスプレイ(※1)などはこれに近い考え方だと思います。まだ立ち現れていない兆しや自分たちの体現したいと願っている世界を、レゴを使って可視化し、そこに新たな意味を付け加えるわけです。他にも、個々の参加者がペンを持って、自分の思いや考えを可視化し、ビジョンを描くなどの方法もグラファシに当たると思います。そして、それらが生まれるプロセスに関与し、ホールドする(責任を持つ)のがグラフィックファシリテーターの役割です。

——なるほど、そういう違いがあったんですね。中でも「ファシリテーション・グラフィック」は一人二役で大変そうです。

石橋:僕は慣れればファシグラの方が全然やりやすいと思っています。たとえば皆さんが話していることを僕が描く訳ですが、描いている人にわからないことは、参加している人もわからないんですよ。そういう場合、自分がファシリテーターであれば「よく分からなかったので、もう一回説明してもらえますか?」と伝えて、より正確に意図を描くことができます。グラフィックがフィードバック機能をもった鏡としてつかえるんです。ただファシグラは会議的な場以外では使いづらいかもしれません。

——大人数で自由に話し合うワークショップよりも、知り合い同士が決まった議題を考えるような場に向いている技術だということですね。石橋さんは3つの中でどれに力をいれてらっしゃたんでしょうか。

石橋:僕は「グラフィック・ファシリテーション」を大事にすることを目指していました。1人でやれることには限界があるので、みんなで共創していきたい思いがあったんです。それに、一人ひとりがペンなどを持って関わる方が、僕が1人でグラフィックをやるよりも場としてはダイナミックになるでしょうし、対話も促されやすいんです。

——みんなで作るワークって例えばどのようなものなんでしょうか。

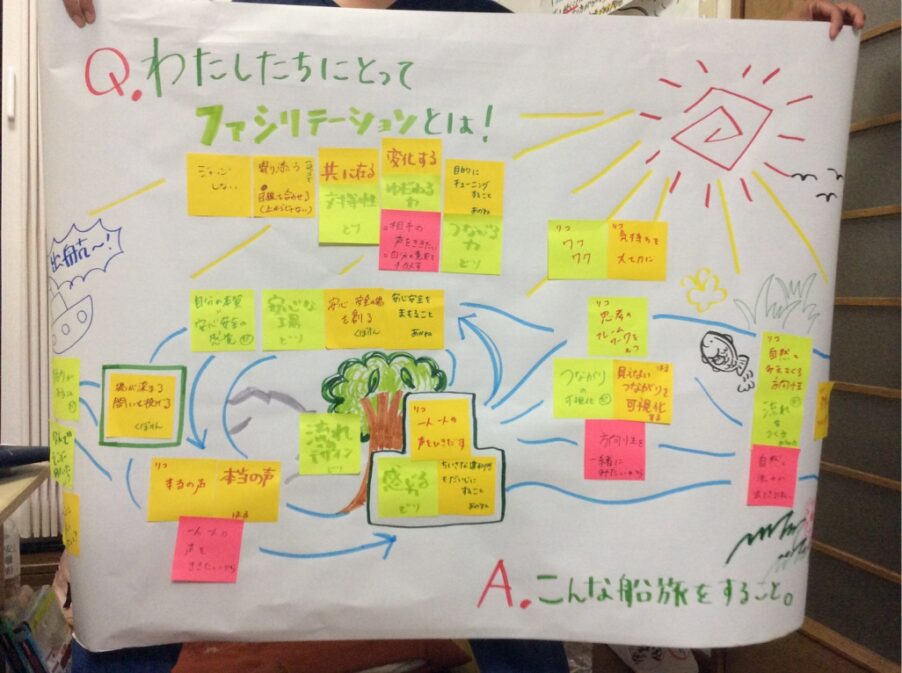

石橋:たとえば、「わたしたちにとって、ファシリテーションとは何なんだろうか」という問いを考える研修で、グラフィックを用いて進めてみようと提案をしたときの画像をお見せします。これは僕は殆ど書いていないんです。みんなでペンを持ってああだこうだ言いながら描いていったものです。苦手な人は、付箋に文字を書くだけでもいいんです。絵が得意な人が背景を描いていますが、魚を描く人もいれば、木を描く人や船を描く人もいます。まだ可視化されていない「ファシリテーションとは何だろう?」という問いを、わいわい喋りながら、ファシリテーションとは大きな船旅だという1つのメタファー(比喩)にまとめていったんです。自分たちの中に眠っていた、まだ可視化されていない考えが、グラフィックという形で可視化されたグラフィック・ファシリテーションの1つの例ですね。

「描く」ことから生まれる能動性

——参加者の方が能動的に関わりやすくなるという点が、普通の話し合いとは違って面白いですね。

石橋:グラフィックがあれば可視化した内容とそれに対する反応をすぐに確認できるので、理解度の共有はある程度進みやすいと思いますね。あと、グラフィックというのは1人の考えだけではなく、いろいろな人の考えを一つに表現することができるんです。たとえば個々は全然違う紙に意見を書いていても、それを切ったり貼ったりしながら一つの共通解をつくることができます。みんなで一つのものかたちにできるのは、グラフィックの強みだと思います。

——情報を整理・可視化して共通理解を助けるのが「グラフィック・レコーディング」であるのに対して、「グラフィック・ファシリテーション」は自分達でつくりだす経験を通して、参加者の能動性を引き出す効果があるんですね。グラフィックもそれぞれの特徴をうまくいかす視点が大切なのだと感じました。グラフィックによる記録物もイベントの場だけでなく、その後の振り返りに活用できるといいですよね。

石橋:実はグラレコの活用方法についてアンケートを採ったことがあるんです。そうすると、6割ぐらいは振り返りに使うためという回答でした。ただ、軽く見直す程度で深くは見直さない事が多いようです。やはり作品として写真に残すことがメインのようで、もったいないなあと常々思っています。ちなみに海外では、最後にグラレコの紙を切って今の自分たちを表す立体物を作るという例もあったりして面白いなと思いますね。自分が本当に大事にしたいと思う部分の紙を切って、鳥のオブジェを作ったりするんです。未来に羽ばたいていこうという思いを表現するわけです。

——最終的な参加者の思いを立体物にするという発想はすごく面白いですね。楽しいし、次のアクションに続きそうな気がします。グラフィックは静的な記録なので基本的にそこで終わりですが、そこから新しく始めるためのグラフィックがあってもいい。石橋さんのお話を聞いて、話し合いを記録すして終わるのではなく、記録から話し合い始めること支援するのもグラフィッカーやファシリテーターの力なのだと感じました。石橋さんは教育現場でその実践をされているんですね。

石橋:長く場づくりにファシリテーターやグラフィッカーとして関わっていると、自分のファシリテーションやグラフィックの強みを発揮出来る場で描きたい、継続的な変容の場を作りたいという気持ちになってくるんです。以前は自分のことを様々な現場でファシリテーションをしたり、グラフィックを描いてまわったりするような風の人だと思っていたんですよ。でも、学校という現場に入ってやっと土の人になれました。熱量をもってずっと場を耕していけそうな現場に出会えたんです。

——グラフィックを描く力は、いろんな場面で活躍する能力です。今回のテーマである「話し合い」は話すと聞くから成り立っているわけですが、そこに「描くこと」はすごく深く関わる行為だと思っていて。というのも、書く(描く)ことは聞くことと話すことをつなぐ技術のような気がしているんです。書くことは聞いたことを自分の中で咀嚼し、次のアウトプットの素材をつくります。書くことは、聞くと話すの往復を促進する蝶番のようなものなのかもしれませんね。

石橋:なるほど。たしかにグラフィックを通して話すことがうまくなっているという実感はあります。グラフィックを書いていると、いろいろな人の考え方や話し方、話の構成のしかたがわかってくるんですよね。グラフィックに出会う前はなんとなくしゃべっていましたが、人の話に触れているうちに自分が話すときの流れが整理しやすくなりました。

また、小学校の国語の能力には、話すこと・書くこと・聞くことという3つの軸があって、どれか一つを伸ばしてもあまり意味がないんですよね。全てを伸ばさないとそれぞれの力は統合していかないのです。そういう意味でも、話す・書く・聞くは密接に関係しているんだろうなと思います。

——人から聞いた話や頭の中で考えてもわからないことを紙に書き出してみると、自分の考えや理解度が客観的にわかったり、他人に伝えやすくなることってありますよね。先ほどお話にあったグラフィック・ファシリテーションで参加者の方が能動的に何かを書いたり作ったりすることは、よい話し合いにとって大切な要素のような気がします。

石橋:レゴの考え方にも近いですが、頭より先に手を動かしていろいろ作り、可視化することは、自分なりの新たな意味づけにつながります。レゴシリアスプレイの場合、「あなたが今作ったものは、未来のあなたの姿ですよ。」と言われることで、自分なりに意味づけをしていく訳です。「どうして、自分はこれを作ったんだろう?」と考えたとき、このレゴの色を選んだのは明るい未来を望んでるからだというふうに自分なりの意味づけが生まれます。社会構成主義という理論が背景にはあります。同じように、グラフィックをつくることによって、できたものを見て二次的に次のことを考えたり、新しい意味付けや問いが生まれたりします。自分なりに考える力がつくので、話すと聞くにもいい影響があるかもしれませんね。

教育現場におけるファシリテーション

——ここからは、石橋さんがファシリテーションやグラフィックの力を、実際の教育現場でどのように発揮されているかを伺っていきたいと思います。

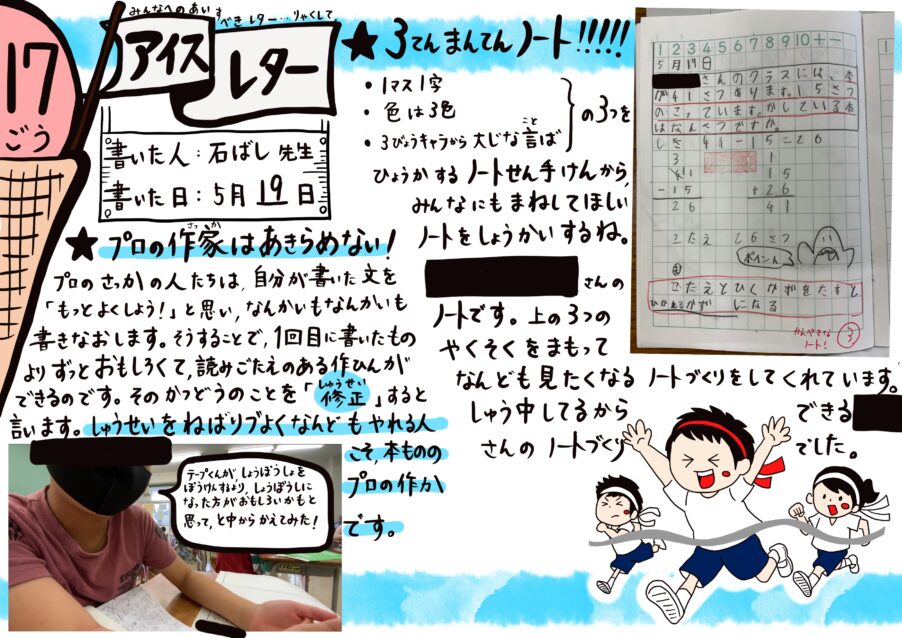

石橋:まず、子供向けにファシリテーションを活用している例として、例年は春にファシリテーション・グラフィック講座を必ずやってるんです。その講座をもとに、子供たちがノートを自分たちで毎日作っていくという授業スタイルをつくるんです。たまに僕よりもうまい女の子がいたりするんですよね。特に高学年の女の子はペンを上手に使うので本当にうまい。(笑)これから、GIGAスクール構想で1人1端末が入るので、そこでは思考ツールなどのフレームワークの練習なども入れていきたいですね。

——確かに女子はめっちゃ巧みに色ペンを使ってたイメージがあります。(笑)

石橋:それともう一つ、高学年の担任になったときは、休み時間に、毎日1人と15分面談をしていました。1年間、コーチングセッションのようなかたちで、子供たちの目標、困っていること等を聞くんです。「もっとわくわくすることを増やしたい。」とか、「○○が不安なので解消したい。」という思いを僕がグラフィックにするわけです。子供たちは約220日学校に来るので、30人クラスの場合は1人あたり年間7つほどのグラフィックが出来上がります。それだけ続けると、それぞれの目標や頑張りたいポイントがみえてくるんですよ。最初は「授業に集中出来ない」「眠い」という話から始まりますが、段々と解像度を上げて考えていくと、「どうして勉強したいのか?」「どうして集中したいのか?」という問いが生まれてきますから、その先の未来のイメージを一緒に考えながらグラフィックにしていきます。1年後には、「親の喜ぶ顔が見たいから勉強する」「自分の将来のために頑張りたい」「勉強って面白いじゃん!」という子供がでてくるんですよ。

——すごい、、そんな先生に出会いたかったです。(笑)

石橋:あと、学級通信は完全に手書きのグラフィックで作っています。だいたい2〜3日に一度、年間120枚ぐらいは発行していますね。慣れれば10分ぐらいで書けるので、大きな労力は掛かってないんですよ。もちろん保護者の方に情報を届ける意味もありますが、一番は子供たちに向けて書いているんです。誰かが頑張ったことや今困っていること、学んでいることをクラス全体に広げる手段として学級通信を使っているんですね。そこで取り扱う内容がみんなの共通の課題や思いにできれば、いいクラスになっていくと思っています。

石橋:先生たちとの関係づくりについては、研究主任という立場から場づくりに取り組んでいます。うちの学校はバリバリ仕事をする先生が多くて、スキルを持っている人が沢山いるんです。そのせいもあってか、職員室の中での会話がタスクベースになってしまい、対話が生まれづらいんですよ。これまでは、みんなで話をしながら新しいものをつくっていくような対話の機会や、先生同士がプライベートな話をする機会も少なかったんです。僕は、職員室が変わればクラスも変わると思っています。大人の関係性が良くなれば、子供たちはそれを見て、いろんなことを体現したり、思いを伝えたりといったことが出来るようになります。そのためには大人の対話が大切だという気持ちがあったので、2020年度は研究会の方法をワークショップ型に変更したんです。まず最初に心の中の不安を出し合い、対話を通して、自分たちが納得出来るかたちでアプローチを決めていきます。ワールド・カフェのような方法で、先生たちにも模造紙を渡して書いてもらうんです。先生たちは構造化に慣れているので、整理して書くのが本当にうまいんですよ。模造紙をもとにグループごとに発表していただき、最後に僕がグラフィックで一枚の絵にまとめて、データをその場で渡すようにしています。そうすると、若い先生たちから「もっと今年の研究テーマを勉強していきたいです」という声が出て来たりしてとても嬉しかったですね。

——コミニケーションを工夫することで、大人のあいだにも少しずつ変化が生まれ始めているんですね。

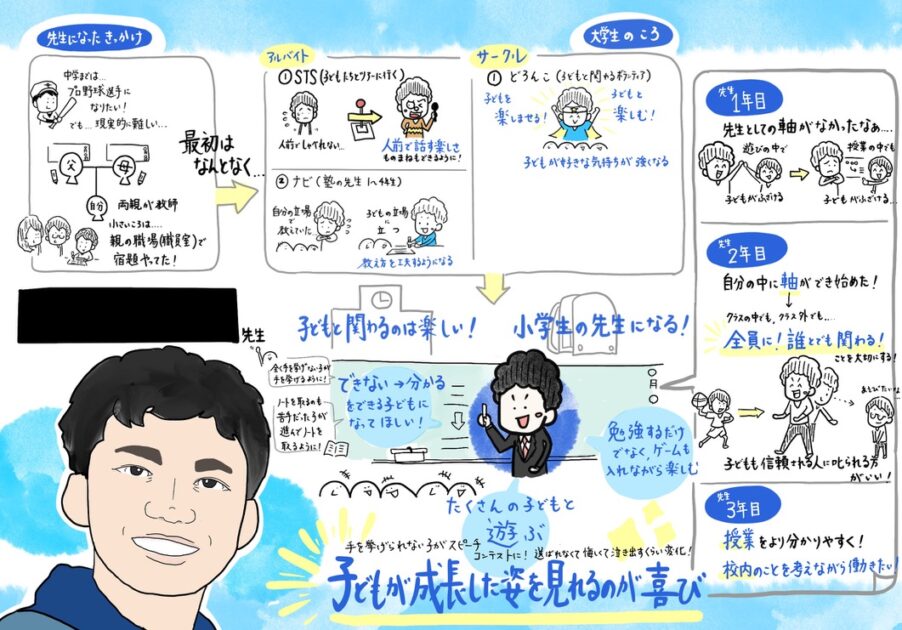

石橋:そうですね。他にも、秘密裏に職場の先生たちにインタビューをしてグラフィックに起こすということを3年ほど前からやっています(笑)。放課後に誰かの教室へ遊びに行って、先生になったきっかけなどを聞きながら僕がグラフィックにするんです。

——実際にやってみると新しい気づきは多いですか?

石橋:普段はタスクベースの話が多いので、その他の話はあまりしないんですよ。でも、その人の人となりというか、これまでの生き方を僕は知りたいタイプなんです。そこを知っていると、どんな先生でも応援できるので、まずは知ることと聞くことを大事にしたいなと思っています。

——なるほど。

石橋:でも、まだまだなんですよね。思いを聞いたり、場をつくることに関してはこれまでずっと取り組んできたことなので、得意な方だと思うのですが、もう一歩先の学校全体の変化にはまだ貢献できていません。一対一の関係を超えたつながりづくりが非常に難しいなと痛感しているところです。だから今は、組織開発や組織変革についてより学びを深めたいなと思っています。

——自分の担当しているクラスだけではなく、学校というシステムをより良くしていきたいと考えていらっしゃるのがすごいです。石橋さんが校長先生になるまでの過程を応援したい気持ちになってきました。

石橋:中々難しいことですが、働く先生たちが幸せで、楽しく仕事できるように、早いうちに校長になりたいですね。(笑)

生活の中に話し合いの種をみつける

——大人の関係性や振る舞いが子供に与える影響が大きいという話は、まさしくその通りだと思いました。それこそ子供たちが様々な話し合いの経験をする最初の場所が小学校ですよね。6年間を通して子供たちはどのように話し合いを学んでいくんでしょうか。

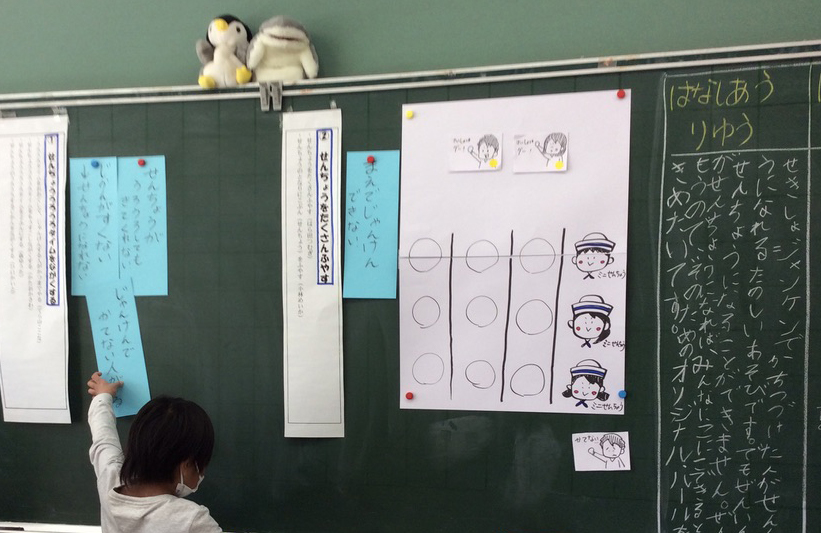

石橋:1年生と6年生とでは発達段階が異なるので、1年生への関わり方と、6年生の関わり方・教師のファシリテーター的な介入の方法は、かなり違ってきます。僕も一昨年は6年生の担任で、去年は1年生の担任だったので、最初はどうしたらいいか迷っていました。しかし、共通するのは、聴くことを通して共感的に関わるということです。話し合いといっても、子供の話し合いには何種類かあります。まず一つは俗にいう喧嘩の後の仲直りの話し合いですね。初期の段階では教師が傾聴しながら整理してあげるのが大事なので僕はよくグラフィックを用います。大きめの携帯用ホワイトボードを持って来て、子供が話していることをタイムラインに沿って順番に整理してあげるんです。氷山モデルのようなかたちで、事実から聞き始め、その背景にはどのような思考と感情があり、本当はどうしたかったのかというニーズを順番に丁寧に聞いていくと、子供は自分の本音に気づきます。このプロセスを経て、お互いにちゃんと話をすると相手を理解出来るパターンが多いんです。そのような流れを1つのモデルとして紙に書いて、「この順番で話し合うと喧嘩も仲裁しやすいよ」と教えていきます。そうすると、子供たちは自分たちで話し合うようになっていくので、段々と教師は介入を手放していけるんです。

——話し合いのコツさえ伝えれば、子供たちは自分たちで学んで変わっていくんですね。余計な知恵がある大人よりも飲み込みが早そうです。(笑)

石橋:1年経つと全然違うクラスに変わってますからね。これまでの経験を振り返っても、良くなったときもあれば、悪くなったときもありました。ただ、照れて隠してはいても、より良くなりたいという気持ちは子供の中にもあるんです。良い行いを真似したいという気持ちも絶対どこかに持っているんですよ。そこを丁寧に探して見つけてあげて、一緒に作って行くと、子供たちはすごくよい方向に変わっていくと思っています。

2つ目は学級会のようなクラスの中での話し合いです。みんなが困ったときに「じゃあ、どうしたらいいの?」と話し合うようなものですね。

そして3つ目はプロジェクトです。小学校の頃にいろいろな係や当番があったでしょう?うちのクラスでは、それを会社活動のような形式でやっているんですよ。一人一人が自分の会社を立ち上げて、自分たちのやりたいことをプロジェクト化し、メンバーを募り、1ヶ月間限定でやってみるというような形ですね。やってみて面白かったら、別のメンバーを募ったり代えたりしながら、また続けてみるというふうにすると、「今日は何つくる?」とか「みんなを楽しませるための遊びを考えよう」といった話し合いが、日常的に至るところで起きるんですよ。だから、話し合いの種というのは、生活の至るところにあって、それをどう見つけるかが大事なんですよね。ケンカする場合も、感情のぶつけ合いで終わってしまうと学びがありません。教師の役割は、子供たちが自分自身で学びの機会を見つけられるよう支援してあげることなんです。

——自分たちで考え、気づく力を伸ばしてあげることが大切だと。

石橋:自分たちで何を話したいかを考えて全体に提案出来れば、そこにオーナーシップが発生すると思っています。こちらが「○○○について話そうよ。」と言ったところで、子供たちは全然乗ってくれないんですよ。話し合いの種をみつけた人のエネルギーがみんなに伝播することが重要なんです。

関係性の調整を超えて、クリエイティブを楽しむ

——子供たちが話し合いの種をみつけるまでにどのようにサポートをされているのでしょうか。

石橋:たとえば、先ほどお話しした会社活動のような係や当番をシステム化しています。1週間に一回、水曜日の朝に5分間だけ会社で話す時間を設けるんです。その時間はワークシートをもとに、今やっている仕事がきちんと出来ているかをチェックしてもらいます。また月に一回は15分ほどミーティングをする時間があって、そこでは必要のなくなった仕事を確認し、もしあれば廃止をしてもらっています。仕事がなくなれば、会社のミッションステートメントに価値がないということなので、倒産させていい決まりになっているんです。倒産させて、また新しい会社を創ってもいいし、他に興味のある会社があれば入ってもいいし、フリーランスでやってもいいんです。兼業や副業もOKだと伝えると、子供たちはとても自発的に動くんですよ。僕の全然知らない間に劇団が出来上がっていたり、くじ引き屋さんが活動していたり。(笑)

——くじ引き屋!素敵な発想力です。(笑)

石橋:誰かが「休み時間に一人で遊びたいときがあるけど、することがなくて暇なんだよね」と言ったのがきっかけみたいです。「くじ引き屋さんをクラスの中につくっておけば、誰かは引いてくれるでしょう。」「景品があれば、絶対やってくれるよね!」などと言いながら始まったようです。実際、みんな結構楽しんで引いていましたよ。(笑)

——くじ引きって大人でも好きですもんね。人間の本質的な部分をおさえている。(笑)

石橋:これは、ティール組織やフォラクラシーという概念から着想を得た取り組みなんです。専門家に相談してみたら「出来るんじゃない?」と言われたので、やってみたらみんなが熱中したという。

——小学校のうちに自分たちで0から企画をつくる経験って普通はできないですよね。

石橋:そういう話し合いが大切ではないでしょうか。ケンカをしたあとにみんなが嫌な気持ちになっているから、「じゃあ、どうしようか?」と考えるのも勿論大事ですが、関係性の調整ばかりを求めるとファシリテーションのどん詰まりに行き着くと思っているんですよ。関係性を超えて、楽しみながらクリエイティブになにかを創りだすことを目指さないといけません。

——わざわざ「話し合い」を勉強するのではなく、自然にそのスキルが身につくような仕掛けが大切なんですね。「みんなでつくる」体験にはその力がある。

石橋:自然に話し合いのスキルが身に付くようになってくると、学級会や代表委員会のようなかっちりした話し合いも出来るようになっていくんです。先生という立場から子供に身につけて欲しいと思う能力はいくつかありますが、子供たちの学びは日常にあるんです。日常の中で学んだことを学級会で活かしていく方が、話し合いは良い方向に進んでいくと思います。

——子供たちの素直な話し合いにこそ、人間の話し合いの本質がみえてくるようです。

石橋:うちの学校は、子供たちの自己肯定感の向上を研究テーマにしていて、特に2020年度は学級会について考えているんです。学級会は、自分の思いを伝える力と人の意見を受け止める聞く力の両方が身に付く場です。そこでお互いが満たされて行くと自己肯定感が高まるのではないのかなという仮定のもとに研究を進めています。ちなみに、横浜の学級会は少し特殊なんですよ。全国的な学級会だとお題箱があって、その中から選んだお題をその場でみんなで話し合うというパターンが多いんです。ところが、横浜の学級会は議題を持った子供たちが提案書をきちんと書いて提出するんです。子どもたちが自分たちで課題を見つけるために最初は教師が介入して、「○○○に困っているんだったら、一回みんなに話してみない?」などと促します。だんだんと慣れてくれば、困ったことがあれば学級会で話すような流れが生まれてきます。

——完全に民主主義の練習ですね。大人でもなかなか出来ないことを小学校で経験している。

石橋:そうなんですよ。オーソドックスな民主主義の形を身につけている感じですね。ただ忘れていけないのは、それが今の社会でベストな意志決定や合意形成の方法なのか教師が問いを持ち続けることです。不確実な時代だからこそ今や、全体でものごとを決めて進めていくのは難しい部分もあるでしょう。強い思いを持ったメンバーに決定権があって、フィードバックシステムを回しながら、他の管理職やエキスパートからアドバイスをもらい、自分たちの中で意志決定し、自発的に動いて行くというやり方の方が、これからの組織としては良いのではないか。経営チームで意志決定した後に、徐々に社内へ浸透させていくようなマネジメントは、うまく機能しない部分も出てくると思います。だから僕の中では、意志決定や合意形成を教えたいのであれば、民主主義の合意形成の仕方を教えつつも、より適した別の形を模索し続けることが重要だと考えているところです。

——なるほど。学校は子供たちが生きる将来社会を見据えた上での学びを提供する必要がある。現在主流とされている社会制度やコミニケーション様式を疑うことも教育者の役割なんですね。

未知の領域へと踏み出すチャレンジングな場を目指して

——いわゆる「よい話し合い」も時代によってその内容が変わるかもしれません。ただ、時代や場所に関わらずにずっと変わらない本質的な部分もある気がしています。最後に石橋さんにとっての「よい話し合い」とはなにかをお聞きしたいと思うのですが。

石橋:教師の視点から考えると、話すことと聞くことの重要性を考えなおした方がいいなと思います。話し合いは、言葉の通り「お互いに話すこと」ですよね。でも子供たちにとっては聞くをメインにした方がすごく良い学びになるんですよ。話し合いが聞き合いになったとき、本当に相手のことを理解できるようになります。

——話し合いは聞くことから始まるんですね。

石橋:そうですね。あと、前回の職員間での話し合いでは、先生たちが「時間が足りないからもっと話させてください!」と言ってくれたんです。その場は熱量があって、本当にいい話し合いだったように思います。そのときは「自分たちが今不安に思っていることは何で、その不安はどこから来ているのか?」という問いを出していたんです。自分の不安を表明するということは、未知の領域に踏み込んでいる感じがしますよね。参加者みんなが一緒に未知に踏み込んでいく問いだったからこそ、もっと一緒に話したいという感情がうまれたのではないかと思うんです。ものすごく有り体ですが、問いは大事だということです。

——いい問いは思考を活性化させたり主体性を育む効果がありますよね。

石橋:その時期は僕が自分のテリトリーを一歩踏み出してステージアップすることをテーマにしていた頃なんです。ファシリテーターの価値観はプログラムのつくり方や声かけに絶対にあらわれるので、僕自身がチャレンジしたいという気持ちになっていたからこそ、参加者もその不安に対して一歩踏み出してチャレンジしてくれたような気がします。

——熱量のある話し合いは、ファシリテーターと参加者が共につくっていくものなんですね。今日はグラフィックやファシリテーションという技術をとおして、話し合って終わりではなく、そこからなにかがスタートする「始まりの話し合い」について考えることができました。ありがとうございました。

参考:

(※1)レゴシリアスプレイとは?/RASMUSSEN CONSULTING

NEXT Facilitation Graphic http://facilitation-graphic.com/

写真提供:石橋智晴さん