コミュニケーションの設計・設計のコミュニケーション

近年、ビジネスの手法を用いて社会問題を解決する社会起業家が注目されています。利益を第一の目的とせず、革新的なアイデアで課題の解決を目指し、社会に変化をもたらす起業家たちは、話し合いの場をどのように設計し、どのような対話を重ねているのでしょうか。

今回は、木造賃貸アパート(モクチン)の再生をミッションに掲げる建築系のソーシャルスタートアップ(※)、NPO法人CHAr(2021年12月にモクチン企画から改称)の代表理事を務める連(むらじ)勇太朗さんにお話を伺いました。一つの建物を設計する従来の建築家像とは異なり、都市という広がりの中で、多様な主体と協働しながら社会課題にコミットする連さんの言葉を通して、対話が生み出すダイナミズムと創造性を改めて実感するとともに、よい話し合いについての思考を深めました。

※ソーシャルスタートアップ

明確な目的やビジョンを持ち、新しいビジネスモデルやサービスの開発により短期間で急成長を目指す、社会問題の解決に重心を置いた組織体

連 勇太朗(むらじ ゆうたろう)

建築家。特定非営利活動法人CHAr(旧モクチン企画)代表理事/株式会社@カマタ共同代表/明治大学理工学部建築学科専任講師。2012年慶應義塾大学大学院修了、2015年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得退学。主な著書に「モクチンメソッドー都市を変える木賃アパート改修戦略(共著/学芸出版社)ほか。

再開発でもなければ、ワークショップでもない町づくり

――今日は、連さんが代表を務めるNPO法人CHAr(旧名称:モクチン企画)や株式会社@カマタの活動を通して、広義のコミュニケーションについて考えることができればと思っています。まず、CHArについてお伺いしたいのですが、この活動は高度成長期に大量に建てられ、老朽化と空き家化が著しい木造賃貸アパートの再生を主なミッションに掲げておられます。具体的には、築古賃貸物件の改修アイデア(モクチンレシピ)を家主や不動産業者に提供することで、木賃アパートを魅力的な空間に変え、ひいては町と人とのつながりをも取り戻そうとする画期的な取り組みだと思いますが、もともとは学生時代のプロジェクトがきっかけだそうですね。ひとつの建物を「作品」としてつくる従来の建築家のイメージとはずいぶん異なる印象を受けるのですが、まずは連さんの建築に対する考え方からお聞かせください。

連:僕自身は建物を設計したくて建築の道に進んだというよりは、建築的な思考方法に興味があり学び始めたという感じです。というのも、父親も建築家で、ラディカルな建築教育で有名なイギリスのAAスクール(英国建築協会付属建築学校)で学び、そこで教鞭をとっていたことが影響していると思います。「建築というのは建築物そのものよりも、空間や環境に関わるさまざまな可能性を含みこんだ概念であり学問であり実践である」ということを父親を通して直感的に理解していたのだと思います。高校生の頃はジャーナリストになりたかったのですが、『錯乱のニューヨーク』(ちくま学芸文庫)という本をきっかけに建築(家)に興味を持つようになりました。この本は、オランダのジャーナリスト出身の建築家が書いたもので、マンハッタンの都市がいかに資本主義の論理のもと成長してきたのかをジャーナリスティックな視点で捉えつつ、同時に架空の概念的プロジェクトを提案しているところが面白いんです。普通のジャーナリストだと、起きている状況を記事にして発信すれば、それで終わりです。でも、建築家はジャーナリスト的な社会批評をしつつ、具体的なヴィジュアルやアイディアを提案することができる点に魅力を感じました。

『錯乱のニューヨーク』レム・コールハース(ちくま学芸文庫)

――建築から社会や環境を再構築するイメージですね。そうした関心の土台が、NPOの設立につながったのでしょうか?

連:そうですね。出身大学であるSFC(慶応大学藤沢キャンパス)はITベンチャーや社会起業家を多く輩出してきた学校で、既存の学問の境を超えた領域横断性を重視する場所でした。私も建築系の授業のほかにプログラミング、社会学、マーケティングなど興味のあることを自由に勉強しました。卒業制作は、建築物単体を設計することより、情報技術による新しい社会的基盤や想像力を使って空間や環境を自律分散型で更新していくことに関心が向きました。そのなかで、クリストファー・アレグザンダーが提唱した建築・都市デザインのための共通言語である「パターン・ランゲージ」にも興味を持つようになりました。最終的には、実際のリアルなプロジェクトにしようと思い、色々な方の協力のもと、他の大学の学生たちと一緒に「木造賃貸アパート再生ワークショップ」を立ち上げ、そこで実際に情報共有の仕組みを作りなからアパートを改修するということを始めました。それがモクチン企画のはじまりです。

――最初に木賃アパートが抱える社会問題と出会ったわけではないんですね?

連:はい、どちらかというとパターン・ランゲージの理論を、新しい情報技術や想像力をつかって現代の文脈で実験してみるということに関心がありました。木賃アパートの再生は、プロジェクトを一緒に立ち上げたブルースタジオの大島芳彦さんや当時、良品計画に在籍していた土谷貞雄さんからの提案です。なので、僕自身は木賃アパートにこだわりがあったというよりは、実際にリアルなプロジェクトでデザインの方法論を作り出すことに興味があったんです。

――しかし、学生プロジェクトの延長線上で、実際にNPO法人まで設立して社会に働きかけていくとなると、それなりに覚悟も必要だったと思います。

連:学生プロジェクトの時は、自分たちの提案を実現することを最終目標にしていたので、ワークショップと並行して実際の物件の改修を行いました。コストを抑えるためにセルフビルドで一部施工したりして、素人感はあるもののボロボロだったアパートがそれなりに魅力あるものに再生されました。でも、そこで気づいたんです。自分たちが労力をかけて改修したアパートは、たった1軒だということに。木賃アパートは東京23区だけでも20万戸以上現存していて、特に開発から取り残された山の手線の外側には昔「木賃ベルト」と呼ばれたエリアがあり、機能不全に陥った大量のアパート群があります。そのことを想像したら、ふと無力感を感じるようになりました。だから一つの建物を丁寧に作品としてつくっていくのではなく、情報をオープンにすることで多様な主体と協働し、敷地境界線を飛び越えていくような建築家としての実践のあり方を考えてモクチンレシピを開発したんです。建築家のあり方を考えようと思ったんです。その実践のかたちとして、賃貸物件を改修するためのアイデアを公開する「モクチンレシピ 」というWEBサービスを開発しました。

――老朽化と空き家化が激しいアパート群を魅力的なものに変えていくというのは、ひとつの町づくりとも言えます。しかし、いわゆる住民参加型の町づくりワークショップとは違うアプローチのようにも感じますね。

連:モクチンレシピがユニークなのは、今までのまちづくりというキーワードから想像される合意形成やワークショップとは違ったかたちで環境を改変しているところです。関係者全員で話し合ったり、協議する必要はなく、家主や不動産会社が家賃収入を向上させるためにレシピを使えば、自ずと周辺環境を魅力的にすることにつながる。都市計画や再開発のようなディベロッパーや行政主導とは異なる町や都市の変え方を実現していると言えます。

モクチンレシピのウェブサイトには賃貸物件を魅力的かつ安価に改修するためのアイデアが並ぶ

時間的持続がもたらす倫理とアクション

――私たちは、話し合いをとおして合意形成やアイデアの創発を目指すコミュニケーションに馴染みがあるのですが、連さんにはそれとは少し異なる話し合いの可能性を伺えるのではないかと思っています。具体的にモクチンレシピを通してどのようなコミュニケーションが起きているのでしょうか?

連:一番わかりやすくて面白いのは、地場の不動産会社さんとのコミュニケーションでしょうか。CHArは、改修アイデアを公開する「モクチンレシピ」というWebサービスと並行して、地元密着型の不動産管理会社や工務店向けに「パートナーズ」という会員サービスを運営していて、レシピの活用からまちづくりに関係するプロジェクトの実施まで様々なコンサルティングやサポートを行っています。一番古い会員だと10年という長いお付き合いなのですが、時間とともにコミュニケーションの質が変わっていくことが面白いです。パートナーの方達は不動産管理会社なので、最初は空室対策としてレシピを活用し、どうやって部屋を満室にするかというところから始まるのですが、当然ながらレシピの活用だけでは埋められない部屋も出てきます。ではその原因は何かと考えた時に、会社のブランディングの問題なのか、そもそもの町の魅力の問題なのかという新しい「問い」が生まれてきます。それに伴って僕らとのコミュニケーションの内容も、町に対する視点だったり、町のために自分たちができることは何なのかなどを考えるフェーズに変わってきます。そうすると、例えばレシピを使って改修した部屋に入居している個性的なクリエイターを集めて地域の拠点づくりをしたら面白いんじゃないか――みたいな話があちこちで出てくるようになるんです。もちろん不動産管理会社はビジネスなので、趣味ではなく中長期的な視点で利益に結びつくモデルが必要ですが、アパートにシェアスペースを設けて入居者のクリエイターと近隣住民が交流できるイベントを行うなど、町づくりの視点からエリア価値の向上を図るようなプロジェクトがそれぞれの地域の特性を活かす形で生まれ始めています。

――本来は利益重視の企業が、コミュニケーションを重ねる中でまちに対する視点を獲得して、新しい実践を始めるというのは、非常に興味深いですね。そのような変化は当初から想定されていたことなのですか?

連:「パートナーズ」がこういう展開になるとは思っていませんでした。不動産会社の方々は基本的には(当たり前ですが)利益重視です。。ただ、物件改修や不動産活用を切り口に僕らとコミュニケーションを重ねていくと、ソーシャルな部分にもリアリティが増してくるので、不動産投資の話ではあるんだけど、その矛先がちょっとずつ変わり、ビジネスの話と社会貢献の話が両立するポイントがみえてくるのだと思います。木賃アパートに歴史的な価値があるのか、あるいは都市景観として重要かという観点から議論すれば、木賃アパートはたちまち価値のないものとして、スクラップ&ビルドの対象になってしまう。でも、孤立や分断化が進む社会の中で、人と人のつながりに焦点を当てるなど、今までと違った視点で眺めてみると、木賃アパートにはさまざまな活用の仕方があるんです。経済的コストも安価で抑えられるので、上手に使えば実験的なこともできる道具性の高いリソースとして見ることができます。

正直言うと、モクチンレシピを使ってアパートの空室対策や部屋の改修をするというのは、建築家やデザイナーにとってはかなり地味な仕事です。それよりも大規模なスタジアムや美術館の設計をする方が憧れの対象になりやすいのかもしれませんが、生成力のあるエネルギッシュなシステムやネットワークからさまざまなプロジェクトが生まれ始めているこの状況を考えると、新しい建築家のモデルとして社会に示せるのではないかと考えています。

――「話し合い」という観点から考えても、いわゆる一回かぎりのワークショップや

抽象的な内容について語り合う場とは異なるコミュニケーションが生まれていそうですね。

連:言語ではない部分のコミュニケーションと時間的持続、それと切実感の違いでしょうね。結局、「パートナーズ」のメンバーの方達は不動産業というビジネスの中で食べていかないといけないですから。その切実感があるからこそ、ある一定の時間を共にできるし、プロジェクトを進める中で発生する課題や問いをもとにコミュニケーションの段階が徐々に上がっていく。僕らとしては5年ぐらいかかる長時間のワークショップをやっているような感覚があります。

あとは、不動産業がいかによくなるかという視点は絶対に外さないようにしています。目的は町を魅力的にすることではなく、あくまでも競争力の高い物件をつくることですから。そもそも「まちづくり」という言葉自体が曖昧ですし、立場によって捉え方が変わっていきます。重要なのは、不動産の活用によって中長期的に利益や価値を生み出していこうとしたときに、周辺環境やまちとの関係性は避けて通れないということです。そこをどう接続させるかが問われているわけです。

――ワークショップのような単発的なコミュニケーションではなく、事業として社会課題に介入することで持続的な関係をむすぶことができると。

連:従来の建築設計の領域では、請け負い型のビジネスモデルなので、建物が竣工したあとも、持続的にプロジェクトにかかわり続けることはは難しいと言えます。その状況でどのように関係者とコミュニケーションを接続させていくのかは重要だと思いますね。

コミュニケーションが持続していくと、そこである種の倫理が芽生えることがあって、その感覚をとても大切にしています。単発のコミュニケーションのみでは相手に対する理解がどうしても浅くなってしまうし、逆にコミュニケーションの持続があることで、相手や状況に対する責任みたいなものも自然と生まれてきます。

ある時間的持続のなかで、他者や社会の課題を知ってしまう、発見してしまう、そして相手や状況との関係があるからこそなにかアクションを起こしたくなる、こうしたマインドというか責任感の形成のされかたは社会を変えていく上でとても重要だと思っています。

社会課題との対話から見出す協働のかたち

――ユーザーである不動産会社さんとの対話を通じて、逆に連さんたちが学ぶこともあるのでしょうか。

連:もちろんです。むしろそこで得た学びをもっとも重視しています。例えば、現在の超高齢化や単身生活困窮者の問題などは不動産会社にとっても現場で直面している最前線の課題です。ニュースや本で見聞きするのとは違う水準で現在の社会課題に触れることになります。。そこでの発見や学びをもとに僕らとしては新たなサービスを開発したり発展させたりしています。

――新しいサービスというのは、海外のソーシャルハウジングのようなものですか?

連:そうですね。近年進む高齢化社会に向けて、地域包括ケアを推進して在宅でケアしていくのが国の方針ですし、空き家を活用していこうという施策も出てきているので、そうした流れを受け、福祉系のNPOや社会福祉法人と連携しながら、住まいのセースティネットと地域拠点をつくっていくためのモデルを開発しているところです。具体的には、高齢者や低所得者、ホームレスなどの支援をしているNPOなどと協働して地域にパン屋やコミュニティスペースなど、経済的循環を生み出す拠点をつくり、同時に周囲の空き家を整備し生活困窮者向けの住まいのセーフティーネットをつくる。特に最近の若いNPO経営者は、困っている人たちにソーシャルハウジングやコミュニティをどうやって提供できるかと考えている人が増えているので、CHArのリソースをうまく提供していければと考えています。

――多様な主体と協働しながら社会課題に事業としてコミットしていくCHArの在り方は、従来の建築家の職能を広げているように思えます。

連:社会課題解決のトレンドを考えても、2010年代以降はボランティア的な活動からソーシャルビジネスの流れが強くなってきていると感じます。その時代的な影響を受けている気はしますね。また、僕らは人と話をしているというよりは、「木賃アパート」という社会リソースと対話しているような感覚があります。木賃アパートが有する状況と対話することで、町の不動産環境や福祉の問題などさまざまな社会課題が見えてくる。その中で多様な主体と出会い、課題解決に向けた協働が生まれています。モクチンレシピなどの事業は、コミュニケーションのプラットフォームづくりなんです。

「町工場×クリエイター」の対話で目指す創造のネットワーク

――連さんはCHArとは別に、大田区蒲田を拠点にエリア全体をクリエイティブな環境に変えることをミッションにした「@カマタ」という会社も運営されていますよね。同社は京浜急行電鉄と協働して高架下開発プロジェクトを行なっていると聞いて大変興味深いのですが、そもそも「@カマタ」とはどんな会社なんでしょうか?

連:@カマタは、それこそずっと対話をし続けているような会社です。2013年にCHArのオフィスを蒲田に移転した際に物件の大家であり@蒲田の共同代表でもある茨田禎之氏と出会い、事務所やその周辺の建物で実験を始めたのが最初です。@カマタで事務所前の空き地を地域に開放したり、空き倉庫をギャラリーにしたり、マンションの一階でコワークや工房を運営したりしました。

その後、京急電鉄の高架下プロジェクトを協働で行うことになったのを機に会社組織をつくったという経緯です。不動産や建築、アート、ものづくりなどを本業とするプレーヤーが集まったコレクティブな組織で、6人のメンバーが出資者兼プレイヤーとして活動しています。

――多様なメンバーが揃っているからこその面白さがありそうですね。

撮影:山内紀人

連:メンバーはそれぞれが自分の事業や会社を別に持っています。共通言語も違えば考え方も千差万別なので、常にチューニングしながらプロジェクトを進めている感じです。CHArは、ある程度自分の裁量で決められることが多いのですが、@カマタは立場の異なるプレイヤーの対話からどんなものが生まれるかのを実験している感じですが、今のところ面白い成果が出ていると思っています。

――京急電鉄の高架下開発プロジェクトは、大森・梅屋敷駅間の600mに渡る高架下空間を「クリエイション」「ファクトリー(町工場)」「リテール(商業)」の3つで展開し、ものづくりの複合拠点にするというエキサイティングな内容です。なにより連さんたちのような地域のプレイヤーが電鉄会社とパートナーシップを組んでいることに、驚きと新しさを感じます。

連:京急線が高架化した時に、高架下に駐輪場と駐車場ができるという計画があったので、それはもったいない!となり、@カマタのメンバーで勝手に企画書をつくって京急電鉄にアプローチすることになりました。大森町と梅屋敷の両駅は各停しか止まらないローカル駅なので、商業ポテンシャルが低いためにどうしても駐車場のような開発になってしまう。そこを町工場とクリエイティブ、リテールの3つのプログラムを組み合わせたスキームをつくり「梅森プラットフォーム」として、地域資源と連関させながら中長期的な価値を生み出していく開発戦略を提案しました。

地元の町工場やクリエイターのアトリエを誘致しながら、自分たちで設計やデザイン監修もやりつつ、空間に余白ができるよう随所にオープンスペースも点在させるなどの工夫をしています。また、@カマタとしては全体のディレクションだけでなく、実際に自分たちも4棟の建物を借り上げて、KOCA(コーカ)というものづくりをテーマにしたインキュベーションスペースも運営しています。特に大田区は、町工場によるものづくりが重要な産業のひとつなので、クリエイターをどんどん町の中に入れて町工場とのコラボレーションを生み出すなど、ものづくりの新しい可能性を探究するプラットフォームにできればと思っています。

――高架下開発の一環として、クリエイターと町工場のコラボレーション・プロジェクト「ラウンドテーブル2020」も実施されていますよね。そしてこの取組のコンセプトに「対話」が置かれているのも気になります。

連:クリエイターと町工場のコラボレーションは、「梅森プラットフォーム」の施設テーマでもあり、実際に両者の間で請け負いの取引関係もあるのですが、そうした通常の受発注の関係とは異なる対話を重視したコラボからどのような協働や作品が実現できるのか実験したのが「ラウンドテーブル2020」です。というのも、高架下開発の際に町工場の人や地域のプレーヤーを集めて何度か議論したことがあるのですが、やっぱりテーブルを囲んでの議論だけでは本質的な対話にならないというか、ある種の衝突や創造性が生まれにくかったんです。なので、何かを一緒につくるという条件のもとで、町工場とクリエイターの人が1対1で対話するという形式をとり、3組の参加者に5ヶ月間の対話をとおして創作をしてもらいました。

一口に「対話によるものづくり」と言っても、3組ともコミュニケーションの形がそれぞれ全く違って、とても面白かったですね。微妙なコミュニケーションの駆け引きがあるペアもあれば、飲みニケーションをしながら町工場側が技術的な知見を教えつつ、クリエイター側が製作するペア、また二人でコンセプトを議論しつつ、外部から職人やデザイナーを呼んでチームをつくるコラボ型のペアもありました。

――3組が創作した作品への興味もさることながら、このプログラムを遂行する上での条件設定やコーディネーションは「よい話し合い」を考える上で参考になる気がします。専門性が異なる両者が対等な立場で議論できなければいけませんよね。

動画はこちら▶︎ ROUND TABLE 2020 DOCUMENTATION

連:お互いの異なる思考と経験こそが重要な創造の源泉になるという考えのもと、とにかく対話を大事にすることと、すぐに売れる作品をつくる必要はないこと、そしてこのプロジェクトはあくまでも実験であるということは最初に条件設定として伝えました。やはり売る作品をつくるとなると、マーケティングやデザインの話になってしまい、対話による可能性を狭めてしまいます。結果ではなくプロセスを重視して、次世代のコラボレーションやものづくりに繋がる学びを得ることをプロジェクトの主眼にしました。そういう意味では、お互いの遊び体験などから会話が始められる「遊具をつくる」というテーマ設定は良かったと思いますし、プロセスを重視する観点から制作過程の記録にも力を入れました。

ペアの選定についても、誰と誰を組み合わせるかによって完成する作品の内容が規定されてしまいます。クリエイターは、自分の作りたいものが強くある人よりも、都市の文脈や歴史などから影響されたアウトプットをしている人や対話に慣れている人でないといけませんし、町工場側も現状に満足せず何らかの変化を望んでいる人である方が好ましいので。

――町工場がデザイナーとコラボしてプロダクトを制作する事例は他にもありそうですが、対話を重視したコラボレーションというのはあまり聞いたことがありません。

連:そうかもしれません。このプロジェクトにどれだけの意義があったのか、現時点では客観的な評価はできませんし、今後の方向性もまだ決まっていません。ただ、これからのものづくりと地域の未来を考えた時、受発注の関係を超え、いかに創造性あふれる関係性を構築していけるかが問われています。5年10年先の創造のネットワークの芽を生み出していくことが重要だと思っています。

KOCAでは最近、町工場やデザイナーが集まって一緒にプロダクトをつくる「FACTORIALIZE」というクラブ活動のようなものが始まっています。もともと大田区の町工場は溶接や切削、塗装など一つの技術に特化している工場が多く、工場仲間で1つの納品物をつくるのに、「仲間回し」といって複数の町工場が連携してものづくりが行われていました。FACTORIALIZEでは、最初のコラボレーションでは、「照明」をテーマに5つの製品を自由に制作しました。製品によっては販売したり、アート作品として使用することも検討していて、今後の展開が楽しみです。

社会変革のためのコミュニケーションを設計せよ

――各取組のお話を聞くと、予想以上に対話の場が多くてびっくりしました。連さんご自身は日々の「話し合い」をどのように捉えていらっしゃいますか?

連:人の話を聞くのは得意な方だと思います。母親が心理カウンセラーなので、その影響もあると思いますが、昔に本で読んだユング心理学の「変容」という概念がずっと記憶に残っていて。カウンセラーが患者の話を聞く際に、カウンセラー側に心理的な変化が起きないと、患者にも変化が起きないという考え方なのですが、これは普段の対話でも常に意識しています。

『変容の象徴』C.C.ユング(ちくま学芸文庫)

――話をする双方が変わり得る可能性を伴わないと対話の空間は生まれないということですね。

連:もちろんうまくいく時もあれば、いかない時もありますが、自分が対話から何かを学んだり、価値観の変化が起きても、そうした自分をちゃんと認められるスタンスではいたいと思っています。

――これまでのCHArや@カマタの活動でも、対話によって考えが変わり続けてきた実感はあるんでしょうか。

連:もう、その連続です。自分の成長がないと、組織の成長もありません。だから、なんとなくうまくいっていない時は、状況に問題があるのではなく、自分に問題があるのではないかと考える癖があります。だから常に自分のメンタルや考え方を変えようと努力し続けています。他者や社会状況は変えられないけど、自分自身は変えられるので。

――なるほど。あくまで変化は自分でつくりだすものだと。ちなみに連さんは現在、「社会変革としての建築」という主題で本を執筆されていますよね。執筆中の原稿を公開して、いろんな方と議論をする自主ゼミも開講されていましたが、これも対話というプロセスと変化を志向するビジョンが盛り込まれているように思います。

連:本を書く理由の一つは、ここ半世紀ばかりの建築の議論が積み上がっていない状況に対する危機感です。かつて、国内の建築論の多くは雑誌から生まれていました。僕自身も大学時代には、『10+1』や『インターコミュニケーション』などの雑誌で骨太の批評に触れる機会がありました。しかし、そうした雑誌も休刊してしまい、さまざまな媒体がWebに移行する中で、テキストは批評ではなく140字のつぶやきに変わってしまいました。雑誌ならテキストが積み重なって言説のムードができていたのが、今は単体の記事がネットの海に存在していて、みんながツイッターで広げても、個別の事象が断片的にあるという状況です。そうすると、大きなムーブメントや若い世代にとっての指標になる議論が生まれてこないんですよ。

もう一つは、良い面でもあるのですが、建築におけるグッドプラクティスがたくさん増えているんです。でも、事例ばかりで体系的な理論になっていかない。どこかのタイミングで論として組み立てて、それを相対化したり、共有できる枠組みをつくる作業が必要だと思うんです。そういう意味では、僕らがCHArや@カマタでやってきたことは従来の枠組みで捉えられない。だから、これまでの実践を言葉で整理して理論を明確にしつつ、一つのロールモデルとして次の世代の人たちに届けたいと考えています。

――自主ゼミでの議論は、連さんご自身も自らの考えを整理したり、深めていける時間になりそうですね。

連:以前に『モクチンメソッド―都市を変える木賃アパート改修戦略』という本を出版した時、読んでくれた人の声があまり分からなかったんです。媒体に書評が出たり、ツイッターでつぶやかれたりはあっても、それが僕の考え方や実践にどうフィードバックされるかはなかなか見えないところがあって。自分の考えや理論をみんながどう捉えているのかが分かる仕組みをつくりたかったので、いろいろなゲストを呼びながら議論しつつ、並行して自分の原稿に対してナマのフィードバックをもらうというスタイルでやっています。

『モクチンメソッド 都市を変える木賃アパート改修戦略』 連 勇太朗 、川瀬 英嗣(学芸出版社)

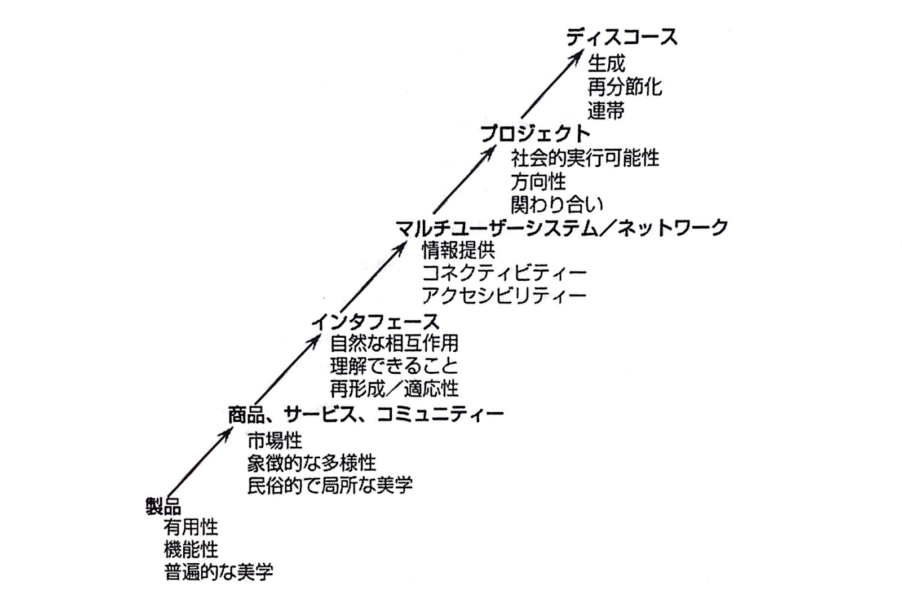

もはや、これだけ複雑化した現代社会では、単に文章を書いたり、物を設計するだけでは何も変わらないと思うんです。デザイン理論家のクラウス・クリッペンドルフという人は、『意味論的転回―デザインの新しい基礎理論』(SiB access)の中で、工業化の時代にはデザインの対象は製品(プロダクト)だけでよかったけれど、社会が複雑化してポスト工業化の時代に移行するにつれて、それをどうやって売るか、どういうブランドにするかというところまでデザインの対象が拡張していると言っています。この話で僕が面白いと思っているのは、人工物の軌道がインターフェースからさらにユーザー、システム、プロジェクトと続いて、最後がディスコース(言説)となっている点です。

引用:クラウス・クリッペンドルフ著(2009)『意味論的転回』p7 より

つまり、コミュニケーションのコードまでをデザインする必要があるということなんです。これは、モクチンレシピというコンテンツを提供するだけでは何も動き出さなかったのと同じで、コンテンツが享受されるためには、しっかりと対話をして、コミュニケーションが発生するまでをデザインしないといけません。だから、今回の新著も執筆して出版するだけではダメで、コミュニケーションできる場をつくって議論を生み出すところまで自分が責任をもってやらないといけない。そんな時代になってきているように思います。

――コンテンツをかたちにして終わりではなく、コミュニケーションを生み出すまでが、現代の「つくる」なのですね。よい制作のためには、話し合いのデザインが必要なことがわかりました。今日は長時間にわたり貴重なお話をいただき、本当にありがとうございました。

画像提供:特定非営利活動法人CHAr