「よい話し合いとはなにか」を問いなおす ー 問いと対話のプロセスをめぐって

ワークショップをしている時、誰しも一度は「なんか話が盛り上がらない」「いいアイデアがなかなか生まれない」と感じたことがあるのではないでしょうか。そうした課題を解消するべく、昨今ではさまざまなワークショップデザイン論やファシリテーション技術が語られていますが、なかでも「問い」をデザインする方法論で注目を浴びているのが株式会社MIMIGURI代表取締役の安斎勇樹さんです。

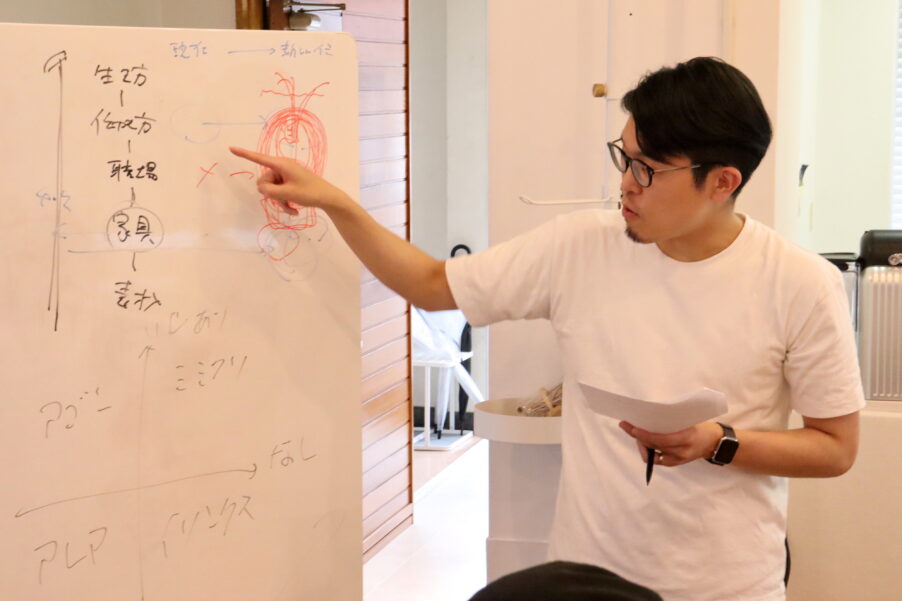

ワークショップにおいて、どんな問いを立てるべきか。研究と実践を重ねてきた安斎さんは、「本当に解くべき課題を最初に正しく設定しなければ、創造的対話は生まれない」と話します。人や組織の創造性を引き出すワークショップとは、どのようなものか。安斎さんとともに、その魅力と可能性、そして「問いのデザイン」によってもたらされる創造性について考えを深めました。

安斎 勇樹(あんざい ゆうき)

株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO / 東京大学大学院 情報学環 特任助教

1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。ウェブメディア「CULTIBASE」編集長。企業経営と研究活動を往復しながら、人と組織の創造性を高めるファシリテーションの方法論について探究している。主な著書に『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』、『問いかけの作法:チームの魅力と才能を引き出す技術』、『リサーチ・ドリブン・イノベーション』、『ワークショップデザイン論』などがある。

日常をキャンセルする虚構世界をつくる ー アジールとしてのワークショップ

——今日は、ワークショップデザインやファシリテーションを専門に研究されている安斎さんにお話を伺います。安斎さんは大学での研究のみならず、会社ではさまざまな組織の場づくりを手がけるなど、研究と実践を行き来しながらその方法論を日々アップデートされている、言わば“話し合いの専門家”です。そして、近年は『問いのデザイン』『問いかけの作法』など、問題設定の技術に関する名著も出版されている“問いの専門家”でもいらっしゃいます。

その上で、あえて申し上げるのですが、僕自身はワークショップの場で創造性が引き出されたという経験がほとんどなく、ちょっと懐疑的にワークショップを見ているんです。。だからこそ安斎さんがワークショップの何に魅了され、どこに可能性を感じて研究をされているのかに興味があります。もし原体験のようなものがあれば、まずはそこからお聞かせいただけますか。

安斎:ワークショップに興味を持ったところからお話しすると、僕は大学時代に東大生としてはありがちな家庭教師のアルバイトをしていたのですが、子どもや親御さんたちから求められる受験勉強のアドバイスと、自分が大学生になって社会を見つめた時に必要だと思った学びの間に、すごく構造的なギャップを感じていて。それで、もうちょっと意味のある学びができないだろうかと思い、小中学生を対象にした私塾を立ち上げて、外部から面白い大人を呼んでディスカッションをしたり、みんなで物をつくったりというワークショップ的なことを始めたのが最初のスタートなんです。その活動には優等生の子どもだけじゃなく、中学受験にうまく乗れない不登校の子や、吃音があってうまく喋れない小学生が毎回参加してくれていたんです。ダイジェスト的に話すと、その吃音症の子がある日、すごく覚醒して、めちゃくちゃ喋るようになったのを目の当たりにしたんですね。それが僕にとってはすごく衝撃的で。ちょっとしたきっかけですごく喋るようになって、その子のグループからものすごくいいアイデアが生まれて、大人もみんな「これは、いったい何なんだ?」と興奮したんです。

——めちゃめちゃ気になりますね。吃音症の小学生が劇的に変わったのは、何が原因だったのですか?

安斎:その時は100円均一で買ってきた素材を使って遊びを発明するワークショップをしていて、その前段のアイスブレイクでそれぞれが昔ハマっていた遊びについて話をしたんです。吃音の彼は、毎回、アイスブレイクの自己紹介になると、どもってしまうので、お母さんがいつも後ろから出てきて、代わりに自己紹介してしまうということが続いていたのですが、その時は珍しく本人がポロッと喋ったんですね。しかも、それが誰も知らないような超ローカルな遊びだったので、周りの子たちがびっくりして、「なにそれ!なにそれ!」と言って、スポットライトがその子に初めて当たったんです。その瞬間から彼がめちゃくちゃ喋り始めたのですが、僕も何が起きたのか分かりませんでした。ただ、誰も知らない遊びを知っていたことをきっかけに、彼がその日のヒーローになったということだけは察知できました。

——それはワークショップにおける「場づくり」が影響していたのでしょうか。

安斎:そうだと思います。ここからは僕の考察ですが、吃音症の小学生に限らず、広く言えば企業に所属する大人も同じで、個の外側にはさまざまな関係性や社会的な規範による何かしらの圧が普段からかかっていて、それが個としての内的衝動を抑圧する十字架になっていると思うんですね。それは例えば、家族内での役割やしがらみであったり、職場や学校における「こうあらねばならない」というステレオタイプな規範であったりするかもしれません。僕がワークショップという場を面白いと思ったのは、そうした普段の生活の中で誰しもが背負っている物差しや評価軸みたいなものを一旦キャンセルしたり、無風状態にする力があると感じたからなんです。それによって生まれる場は、アジール(統治権力が及ばない地域、聖域)と呼べるものかもしれません。それまで心理的葛藤を抱えてうまく話せなかった彼は、その無風状態の中で生まれた新しい評価軸によってその日のヒーローになったんです。そうやって普段はフタをされていたものが、ちょっとしたきっかけで解放されたり、引き出されたりして大きなうねりになっていくのを見るのが僕はすごく好きで、その面白さに取り憑かれてワークショップの研究を始めたんです。

——日常で背負っているものを一旦キャンセルできる虚構の世界を作り出す力がワークショップにはあると。そういえば、安斎さんが以前経営されていたミミクリデザインという社名の「ミミクリ」も、虚構を演じる遊びを意味する言葉ですね。

安斎:まさにそうです。「ミミクリ」というのは、社会学者のロジェ・カイヨウが提唱した遊びの類型理論に依拠した言葉で、真似や模倣を伴うごっこ遊びや仮装などの「見立て遊び」の意味があります。Aを別の角度から見たらBに見えるのって面白いよねというのが人間の根源的な感覚なのですが、それが失われるのは内的衝動にフタがされた状態だと思うんです。特に企業や組織などでは、目の前のコップがコップにしか見えなくなってしまったことで変化やイノベーションが起きなくなっているということが多い。だから僕らは、ワークショップやファシリテーションをしたいというよりも、コップをコップとしてしか見られなくなった人たちに、「いや、それ違うかもよ」と問いを投げかける。ワークショップという場の力で、常識のフタを外して問いを働かせたいという思いがあるんです。

下からのエネルギーを取り戻す「問いのデザイン」

——ご著書の『問いのデザイン―創造的対話のファシリテーション』では、話し合いにおける問いの重要性を指摘し、いかに問いをデザインして創発を生み出すかの方法論が示された名著です。ワークショップを研究し、実践を重ねていくうちに、その本質はファシリテーションではなく「問い」にあると考えるようになったということでしょうか?

安斎:そうですね。ワークショップで投げかける問いが良くないと、話し合いが盛り上がらないし、良いアイデアも生まれないというのはけっこう早くから着想があって、研究は進めていました。一方で、実は僕、ワークショップをやるのがあまり好きじゃないんです(笑)もちろん嫌いではできないし、今も好きという思いはあります。でも、社内のメンバーから「クライアントにヒアリングしている時、すごく嫌そうな顔してますよ」と言われるんですよね(笑)

——なんと(笑)それには理由があるんですか?

安斎:本当にワークショップをやる必要があるのかな、と思う場面が多いからです。依頼を受けてヒアリングしてみると、単に隣の部署とちゃんとコミュニケーションがとれていないだけだったり、トップが意思決定すれば済む話をわざわざ部下たちに話し合わせようとしていたり。話し合わなくていいことはできればしたくないんです。でも、この話し合いの入り口で「本当に話し合う必要がありますか?」とか「それは本当に説く価値のある課題ですか?」と考える姿勢はとても重要です。

例えば、カーナビ会社から「AIに対抗するカーナビのアイデアを考えたい」という依頼を受けたことがありました。考えてみれば、自動運転社会になったらカーナビはなくなるかもしれないし、そもそも本人たちもそれほどカーナビをつくりたいとは思ってなさそうな状況だったので、話し合いの必然性を問いかけていくと、「自動車の運転はなくならないので、私たちはその移動時間を快適にしたいんだ」と言うので、それですよ!って。そのテーマなら話し合う意味がありそうだということでファシリテーションさせてもらいました、最初の話し合いの設定が、新しい価値やブレイクスルーにつながる例はとても多いんです。

——なるほど。この10年ぐらいの間で、やたらとワークショップや話し合いの場が増えた印象がありますが、効果的な問いが成されているかは別の問題なんですね。

安斎:そうですね。町づくりのワークショップだと、最初に建物の図面ができている状況で、住民を集めて意見を聞いて、じゃあここに木を植えましょうなどと合意形成が成されるみたいなケースがけっこうあります。そもそもワークショップというのは100年ぐらいの歴史があって、歴史的・思想的にも素晴らしい実践だと思っているのですが、流行りすぎた影響もあってそれはもうワークショップじゃないよという場面が増えたかもしれません。

——ワークショップの歴史って100年もあるんですね。

安斎:最初はハーバード大学で演劇の先生が学生を指導する際に、ワークショップと称して演劇をつくりながら学ばせたのが始まりです。この演劇ワークショップは今でもずっと使われ続けていて、観客を巻き込んだ劇場運動としても広がり、これがアートワークショップに発展して、子どもがアート作品をつくりながら学ぶ活動として国を超えて100年以上続いていたりもします。町づくり領域ではローレンス・ハルプリンという人が1960年に、住民を巻き込みながら町づくりプランを作成するワークショップを始めたのが初期の取り組みです。また、日本の教育文脈では、戦後直後の1947年に帝国大学で開かれた教員集会で初めて横文字のワークショップの文字が記録されていて、それまで天皇が決めていた教育方針をみんなで話し合う方法としてワークショップが使われいたという説があります。

これらの歴史に共通するのは、ワークショップが近代的なトップダウンに対するカウンターカルチャーであり、批判精神を持った運動であるということです。それは、近代的な教育制度の中で心理的葛藤を抱えていた吃音症の少年がワークショップをきっかけに解放されたことや、トップダウンでカーナビを作れと言われていた社員たちがワークショップを通じて新たな目標を見いだしたことと通底している。本来、ワークショップは下からのエネルギーを取り戻す運動なんです。

話し合いの質は、配慮と刺激の積み重ねで決まる

——問いのデザインは前提部分の設計が重要になるとのお話でしたが、実際に話し合いを進める上では、どんな意識が必要なのでしょうか。

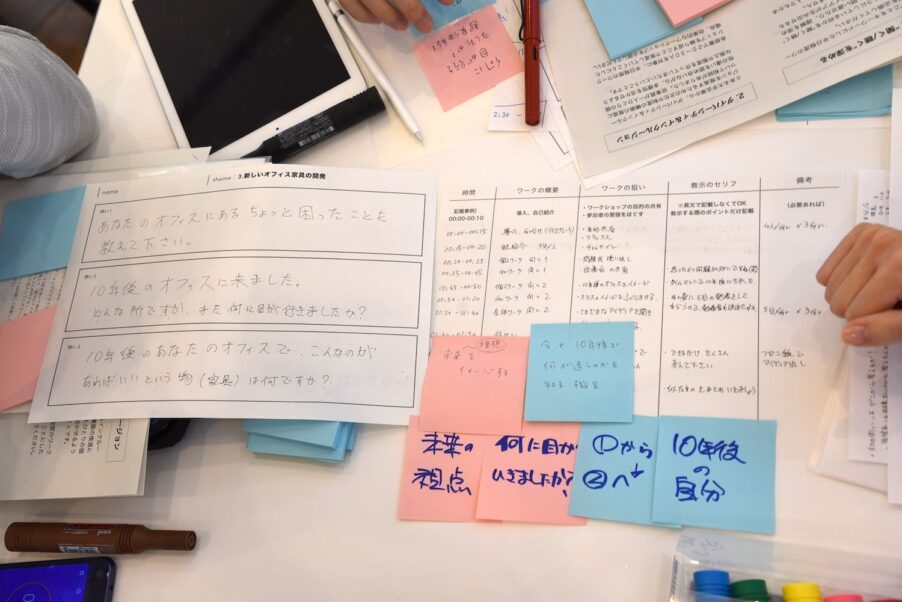

安斎:サービスデザインの分野では、使いやすさだけでなくユーザーの使い心地や感動、印象なども重視するUX(ユーザー・エクスペリエンス)という考え方があります。僕は話し合いのデザインはまさにUXの設計だなと思っています。例えば、「カフェに行ってケーキを食べた」という体験には、「最初は軽く休憩しながら本でも読みたいと思っていただけなのに、美味しそうなケーキが100円引きだったので思わず注文してしまった」、「来月は期間限定のモンブランが販売されるらしいので、今度またゆっくり来よう」など、ユーザーの欲求を満たすさまざまな配慮と刺激が積み重ねられています。ファシリテーターの仕事は、この経験のデザインのようなものです。半分ぐらいの人はいきなり話すのが苦手かもしれないので、アイスブレイクで話しやすい雰囲気をつくりつつ、自分事で考えられるような問いかけもして、ヒントとなる事例を2~3紹介する。それでもみんなの目線がズレていないか不安なので、ライトな問いで20分ほど話し合う時間を設けて、一旦考えを共有した上で、本題のテーマを40分話し合ってもらう。という経験の流れを考えるんです。限られた時間をどのようなプロセスで展開するかによって、話し合いの質は相当に変わってしまうので、問いかけのコンビネーションが大切になります。

——カフェのユーザー体験のように、人々のための配慮と刺激を生むサポートを行うわけですね。

安斎:「配慮」というのは、言いたいことが言えない、アイデアがうまく浮かばないといった時に、やりやすいように場を設計してあげるものです。カフェの例で言うと、空席があるかどうかは早めに伝えてあげないと入りづらいだろうなとか、注文を選ぶまでに意思決定時間があった方が納得のいくメニューを選べるだろうなと考える発想と同じです。「刺激」は、読書のために訪れたユーザーがケーキセットを買いたくなってしまう誘いかけだったり、期間限定のモンブランで来月も来たいと思わせるようなものですね。やる気があって話し合いに参加したわけじゃないのに、ついつい真剣に話し合ってしまうとか、普段の自分では思いもよらないことを考えついたりするような刺激を与えることが重要です。

——ワークショップの善し悪しは事前の準備で、ほとんど決まってしまいそうですね。うまく問いのデザインができると、新しい発見や創発はけっこうな割合で起こせるのでしょうか。

安斎:よい話し合いになるかどうかは、事前の準備で7~8割方決まると思います。会議のアジェンダをどうするかとか、ワークショップならプログラムをどうするか、ダイアログの場だったらテーマや切り口、話し合いの設定をどうするかによって、ほぼ勝負が決してしまいます。

参加している個人がそれぞれ内的動機を発揮して納得いく意見を言えたり、新しい気づきを得るなど、個人の創造性を発揮するワークショップであれば8割の打率でつくることができると思います。だけど、企業の新商品開発や世の中にない新しいアイデアを3回のワークショップで生み出せるかと言われたら、やってみないと分からないけど善処する、というお答えになりますね。ワークショップはボトムアップ的に民主性を取り戻す場なので、集まった人たちのこだわりや個性、内に秘めた内的衝動を引き出すことに長けた方法論と言えると思います。

噛みごたえのある問いから始まる実践

——安斎さんは主にビジネスセクターの組織開発、商品開発等に関わってこられたと思いますが、町づくりや地域づくりなどにおいては良いアイデアや創造性の高いアウトプットよりも、協働したくなるような関係性、あるいは中長期的に町に関わり続けるムーブメントのようなものが求められる場面もあります。問いのデザインは、そうした関係性の醸成や動的かつ持続的な運動を生み出すことにも有効なのでしょうか。

安斎:「問い」って、噛みごたえとかタイムスパンも重要なんですね。その噛みごたえも人それぞれだとした場合、組織の風土を変えていくとか、長期的な運動をつくっていくためには、何回噛んでも分からない問いが設定されている必要があると思うんです。参考になる事例を二つご紹介します。一つは、資生堂さんからのお仕事で「TRUST8」という2年間の行動指針を役職や国籍も異なるグループ社員4万6000人に浸透させようとしたプロジェクトです。

【対談シリーズvol.2】資生堂の社員46000人にビジョンに向けた行動指針を浸透させる-不可能を可能にしたワークショップデザインとは?- | ayatori presented by MIMIGURI

僕が提案したのは、行動指針が8つもあるので、チームごとに削除したいもの(優先順位が低いものやすでに達成しているもの)を1つ選んで、代わりに1つ新たに考えて差し替えるというワークです。そのためには、話し合う過程で自分たちにとっての行動指針やその意味を考えざるを得ません。いろんな角度から「TRUST8」という行動指針を味わうような問いを設定したと言えます。このように、誰もが考えたくなってしまう「問い」の力で、プロジェクトを動かしていくのは有効だと考えています。

二つ目は、掲げる理念やコンセプトそのものに「問い」を含んでおくことの重要性についてです。スープストックトーキョーなどを展開している株式会社スマイルズの社長メッセージには、「世の中の体温をあげる」とあります。つまり、いろんな事業はそのための手段なんです。社長にこんなことを言われたら、社員は「世の中の体温をあげるって、なに?」と考え続けなければいけませんよね。僕は、哲学的な探求テーマが企業アイデンティティに包含されていることが今後の経営戦略にとって大事だと思っています。自分たちの在り方や理念に「問い」を含んでおくことで、ボトムアップ型の関係性を作り出したり、創造性を引き出すことができます。これは企業だけでなく地域や町づくりにおいても有効だと思います。

——なるほど。持続的な関係を生み出すには、決まった答えを見つけるための問いよりも、ずっと探求し続けられる問いの方がいいんですね。

安斎:そう思います。地域や町づくりの分野で最悪だなと思うのは、「図書館を建てるんですけど、どんな図書館がいいですか?」という問いです。そういう場合は「駐車場を無料にしてほしい」という意見がよく出るんですが、そのやりとりでは何も生まれないですよね。

——synの第1期テーマである「よい話し合いとはなにか」という問いについては、いかがでしょうか。せっかくの機会なので、自分たちの問いを問い直すためにも、安斎さんからヒントをいただければと思うのですが。

安斎:基本的にはすごくいい問いだと思っています。というのも、今の世の中は「How」を求めがちじゃないですか。よい話し合いを再現する方法論を求めて、どうすればストライクがとれるのかという問いになりやすい。でも、「よい話し合いとはなにか」というのは、「よさ」を問い直すということであって、スマイルズの哲学的な理念のような有効性があります。それに、10年後に結論を出して本を出すという目標だったら、皆さん途中でやめてしまうと思うんです。(笑)価値基準がアップデートされる前に立てた目標は、絶対に陳腐化するので。でも、1年という期間で自分たちが考えたい問題を起点に、問いを定期的に更新していく仕組みは探求ドリブンといえます。

——確かに1つの結論を出したいというよりも、さまざまな人が考える「よい話し合い」から、各個人の問いを深めていきたいという思いが強いですね。

安斎:ただ、何かの「良さ」を問い直す際のヒントを言うとすれば、「よい話し合いとはなにか」と問うているだけでは、実はその良さを問えません。考えると同時によい話し合いの場を実際につくることも必要になってくるんだと思います。よい話し合いを実践するイメージが見えてきたら、一旦言語化したり、試しにやってみながら、新しい気づきや違和感を通してアップデートしていく。実践を通して「よさ」を疑い続けることで、「よい話し合いとはなにか」を考える循環がつくられていくのだと思います。

——synでは対話による問いの過程を、「雑誌をつくる」という行為で一旦切断して、アウトプットするが大事だと考えています。対話による学びを振り返りながら、雑誌をテコにまた新しい対話の場をつくっていく。そんなサイクルが大切なのだと改めて感じました。

天邪鬼思考で話し合いの外側を見つめる

安斎:これは別角度の話になるのですが、「よい話し合いとはなにか」と聞かれた時に、僕は即座に「話し合う必要ってあるのかな?」と考えてしまったのですが、これもけっこう大事なことかなと。問いの立て方のひとつに「天邪鬼思考」というのがあって、常に問題の外側を意識しつつ、あえて反対の問いを考えてみたりするのですが、よい話し合いを考えるためには、「話し合わない方がいい場面」や、「話し合いとは別の手段」を考えてみてもいいかもしれません。僕らもワークショップだけでなく、それ以外の方法論も取り込んで実践してきたおかげで、以前よりもワークショップの良さを相対化して語ることができるようになったところがあります。

——ワークショップ以外の実践という意味では、昨年の株式会社DONGURIとの合併もそうですね。組織デザインに強みを持つ会社と、ファシリテーションの専門家である安斎さんたちとは考え方も違って気づきも多そうです。

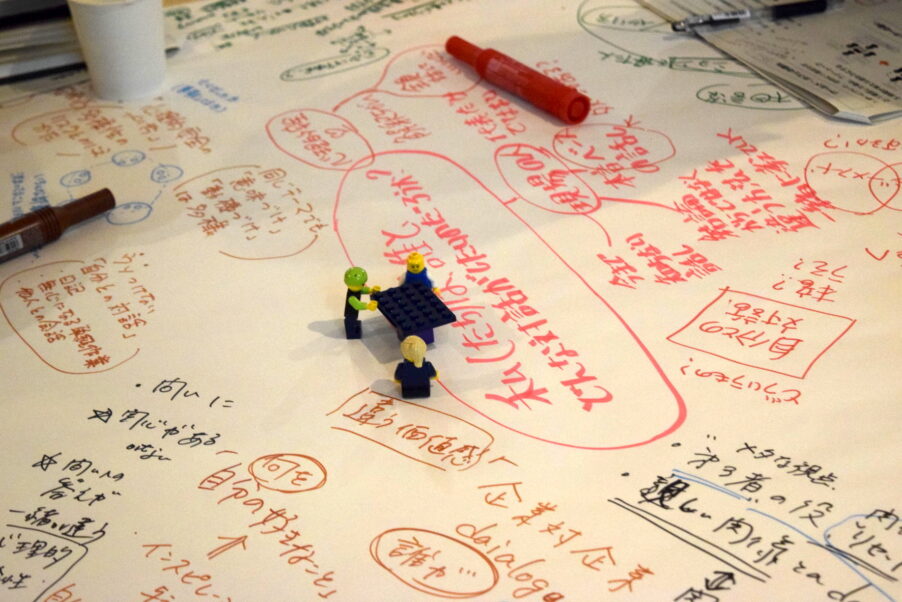

安斎:DONGURIとの出会いは、僕らにとってかなりショッキングでしたね。2020年にミミクリデザインとDONGURIが合併することになり、僕たちがずっと取り組んできたファシリテーションにクリエイティブ、ビジネスなどの専門家が加わって「組織のための総合商社」として再出発をしました。もともとDONGURIは組織の構造設計やマネジメントを得意としていて、組織をどうデザインすれば課題を解決できるか熟知しているんです。僕らはそれまで社内で問題があると、すべて話し合いで解決していたのですが、彼らの組織デザインの知見を採り入れると、会議やミーティングが激減したんです。一番衝撃だったのは、社内のすべての会議やミーティングを半年ごとに綿密に設計するカレンダーデザインが当たり前に行われていたことです。話し合いの場が減るだけでなく、意思決定のスピードも格段に早くなりました。ワークショップなどで手がける組織開発と、効率的な組織体制を構築する組織デザインはまったく違うのでセットで考えないといけません。今では問題が起きた時に、それは話し合うべきなのか、構造エラーなのかという発想で物を考えるようになりました。

——わざわざ時間をかけて話し合わなくてもいい場面って意外と多そうですよね。

安斎:そう思いますね。ワークショップに時間をかけるよりも、Webアンケートをとれば短時間で建設的な話し合いができるかもしれません。ワークショップが好きだという人の気持ちも分かるのですが、話し合いの外側に目を向けるのも大事だと思いますね。

ミクロな誤解の連鎖から生まれる創発

——よい話し合いを考える上で、冒頭の吃音の少年が劇的に変化して話し合いの場をクリエイティブにしたという話はとても印象的で、人が創造的になる瞬間とはどういう時なのだろうかと考えてしまいました。安斎さんは、詩人の谷川俊太郎さんの「創造性とは飽きる力だ」という言葉を引用して創造性について語られていたことがありますが、話し合いにおける創造性についてどうお考えでしょうか?

安斎:このあたりは僕自身も言語化しきれていないのですが、吃音の少年の話では、自己脱皮のようなプロセスがあったわけですよね。学習科学の世界では、いったん学んだ知識や既存の価値を捨て去り、新たに学び直すという意味で「アンラーニング」という言葉をよく使いますが、アンラーニングと創造性はすごく絡み合っている気がします。それに、すでに持っているものを捨てることは、人が変わることの本質でもあります。ここには、飽きるという人間の特性も密接に関わっていると思うんですよね。子どもの頃って、飽きたり退屈したりする感覚が備わっているので、常に何かに飽き続けながら新しいことをやり続けるみたいな回路が循環している。ただ、人間はすでに飽きたことをやり続けてしまえる特性も持っていて……。

——大人になれば、飽きることをあきらめた人の方が多いですよね。

安斎:本当はとっくに飽きているんだけど、飽きたとは言えないし、むしろ同じことを続けている方が美徳とされるところもあって、それが人の創造性を断ちかねないなと。だから、企業や組織で起きている問題の大半は、ものすごく大げさに言うと、ボーリングで3回連続ストライクが出たから、4回目も同じように投げるという心理からきていると思うんです。子どもだったら4投目を利き手と逆で投げかねないけど、やっぱり大人は環境適応の方に全振りしちゃうんですよね。3回連続ストライクの4投目を逆の手で投げられることが創造性だとしたら、世の中の飽きることの優先順位ももっと上げていかないといけないし、それがイノベーティブな組織につながるのだと思います。

——ワークショップの理論的基盤を築いた哲学者のジョン・デューイも、一人ひとりに内在している創造的な衝動の重要性を指摘していますね。さまざまな日常の制約の中でフタをされた創造性を解き放つのがワークショップの本質だということが、今日のお話でよくわかりました。

安斎:ただ、話し合いにおける創造性という点では、僕が修士論文でデータ分析をした結果、合意形成された瞬間にグループワークの創造性が死ぬと明確にわかったんですね。みんなで何かつくって話し合って合意がとれた瞬間に、そのグループシステムのクリエイティビティが止まるというか。だから、あまり簡単に合意形成させないで、ギリギリまで粘って粘って最後に合意形成する方が、難しいけどもクリエイティブなんだという感覚があります。

——たしかに、「いいね、いいね」のコミュニケーションは、あまり創造的には思えないですね。逆にいい創発が起きるのはどんな時なんですか?

安斎:お互いがお互いのことを絶妙に誤解し続けている時です。「ああ、それいいね」「それやろう」「じゃあ、こうしよう」とか言いながら、一見すると合意形成されているように見えるけれども、実は相手の話をちゃんと聞いていなかったり、戸惑いながら共感したフリをして反射で返したりして、“ミクロ誤解エラー”が連鎖している時に、最もよい創発が起きます。逆に、相手が言ったことを100理解しているような時は、新しいものは何も生まれません。分かり合っているようで分かり合っていない絶妙なバランスの中でこそ、創発のシステムは作動するので、そういうズレをどうやってつくるのか。そういう点も含めて「よい話し合いとはなにか」は、非常に噛みごたえのある問いだなと思います。

——「話し合い」を考えるには、「話し合い」ではないものを見つめていく過程も大切だとわかりました。今日は貴重なお話をいただきありがとうございました。

取材・編集:稗田和博、田中友悟